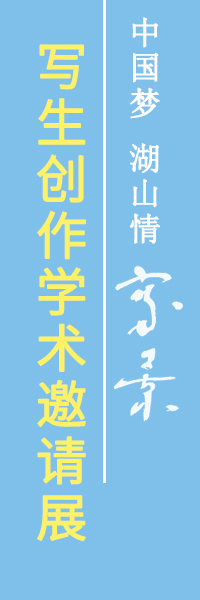

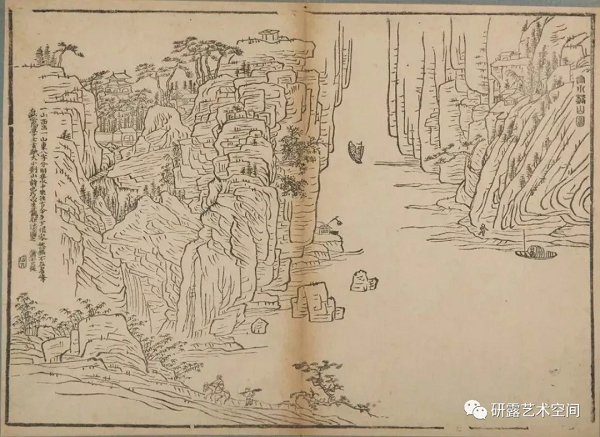

(弘仁《黃山圖冊》之小桃源)

二十八年前出席安徽弘仁研究會。會上,美國加州柏克萊大學高居翰傳授發言,提出北京故宮博物院所藏弘仁《黃山圖冊》應為蕭云從所作(代筆或別人更改款印所致)。此一論點,隔日即被徐邦達老師否定、糾正。《黃山圖冊》為弘仁偏早時所作應無疑問。但是,該冊筆墨式樣確與蕭云從有相近或相似之處,他們之間是怎樣的關系呢?

弘仁《黃山圖冊》計六十開,紙本、設色,無款,每頁鈐“弘仁”小圓印。察其風貌,有以次三點似與弘仁常規作品有別:(一)多用方折枯筆勾勒、皴擦,筆法略覺松散。(二)率意而略具裝飾風格的勾云之法,少見于弘仁之作而時見于蕭云從的畫作。(三)畫面所書黃山景名,用隸字,與弘仁書體不合。冊后有楊自發、蕭云從、汪滋穗、饒璟、汪家珍、程邃同時友朋、畫師作跋,多為其同鄉歙縣人,所言有據,且字自然,合于諸家風格,必是真跡。其中蕭云從跋云:“山水之游,似有前緣。余嘗東登泰岱,南渡錢塘,而鄰界黃海,遂未得一到。今老憊矣,扶筇難陟,惟喜聽人說斯奇耳。漸公每為我言其概。余恒謂天下至奇之山,須以至靈之筆寫之。乃師歸故里,結庵蓮花峰下,煙云變幻,寢食于茲,胸懷浩樂。因取山中諸名勝,制為小冊。層巒怪石,老樹虬松,流水澄潭,丹巖巨壑,靡一不備。天都異境,不必身歷其間,已宛然在目矣。誠畫中之三昧哉!余老畫師也,繪事不讓前哲,及睹斯圖,令我斂手。鐘山梅下七十老人蕭云從題于無悶齋。”這段跋語分明其蕭氏沒有到過黃山,更無可能作黃山之具體寫生,且量大至六十幅。這是其一。其二說到弘仁(漸公)每對于其言黃山之奇,他關于黃山面目的意識,來自弘仁的形容。內中一度“每”字,即屢屢,意指常常、往往,可見蕭云從與弘仁的交往是不少的。《黃山圖冊》藝術面貌中的前述問題,只能從兩位畫家關系中尋求答案。

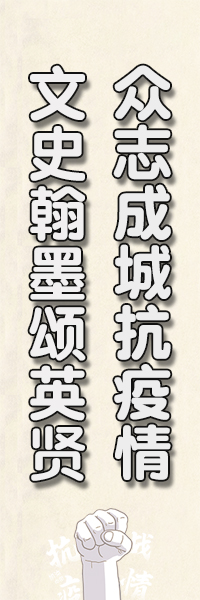

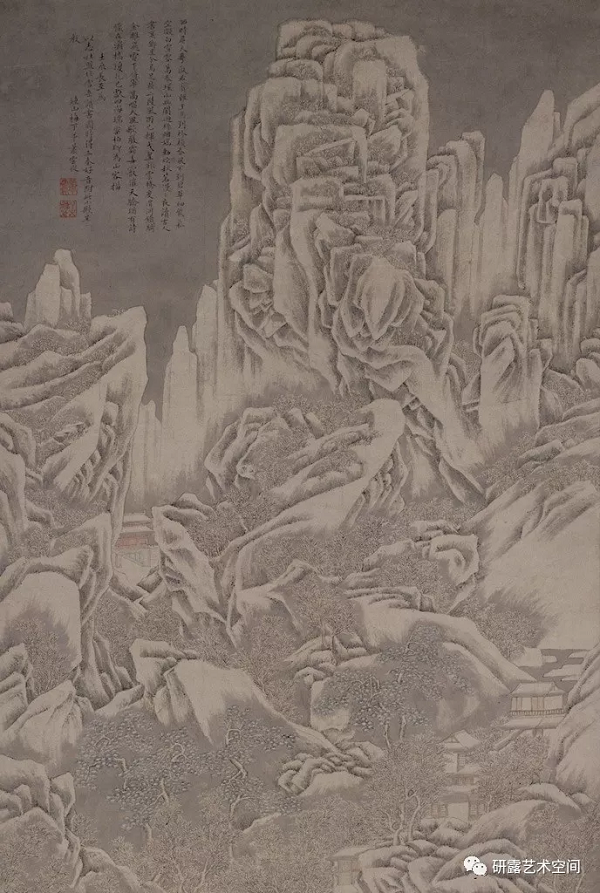

(蕭云從《山水圖軸》)

蕭云從,安徽蕪湖人,出生于明萬歷二十四年(紀元1596年),卒于清康熙十二年(紀元1673年),享年78(見胡藝《蕭云從年譜》。另有一說,謂其卒于1669年,享年74。而此年中蕭云從還有不少杰作世傳,如故宮所藏《松石圖》3米長大卷,雄健蒼勁,可見還很健康。)字尺木,號默思、無悶道人等。明亡后稱石人、鐘山老小、鐘山梅下,前者隱含對于時世的“愚頑”,后者則寓有懷念鐘山明陵之意。明崇禎十一年(1638年),他與弟云倩一起加入了與東林黨主旨一致的復社。蕭云從的一生,逾越明清,在明49年,在清29年。崇禎9年、15年,兩科副貢,入清不仕,是典型的遺民畫師。

蕭云從“所為詩文,援筆立就,大都以富有為集。精于律歷、六書之學、陰陽術數靡不講究”(康熙《蕪湖縣志》)。在他的畫作上,時時可以看到他的詩,大多即興而作,寄情抒懷,頗具個性,可見其詩文功底之深。關于他的畫,后人所論比較籠統:“筆墨娛情,不宋不元,自成其格。”(明·韓昂《圖繪寶鑒續纂》)“畫山水高森蒼潤,具有格力,遂威姑熟一派。”(清·徐沁《明畫錄》)“善山水,不專宗法,自成一家,筆亦清快可喜,與孫逸齊名。”(清·張庚《國朝畫征錄》)

筆者在對可覓的蕭云從傳世作品審閱分析后,對于他的畫途追求與風格形成,有了進一步的認識。他是少年即“篤志繪畫,寒暑不廢”(見1649年其作《蒼山高隱卷》畫后題識),但其現存早期作品甚少。最早的師承情況尚不清楚。上海博物館藏蕭云從《仿古山水冊》(紙本、設色,計8開)是我所見到的他最早作品。此冊分別意仿倪瓚、吳鎮、米芾、米友仁、董源、孫君澤等,題識兼用篆、隸、楷、行、草諸體。冊中未署年款,仿董源一圖題曰:“董北苑筆墨乾淡,遂與右丞分南北宗。國朝惟華亭太史獨能闡揚,后來者濫觴矣!”正在董其昌(華亭太史)前冠以“國朝”二字,可以證實其時必在明,且正在明末騷亂事先。此冊所繪,層次清晰,繁復多變,尚未形成蕭氏特定風格,大約為其四十歲前后作。它給了我們如次訊息:(一)他贊賞董其昌對于山水畫的“南北宗論”,并以南宗為本,取法南宗諸大家。(二)他的取法又頗具主見。他在仿倪一圖上題曰:“倪高士取唐句為圖,用深青綠,雖濃厚而實淡雅,惟自娛而已。后人掩拙謂前輩不甚著色,豈不誣耶!”他的這一觀點,真的最后成了他的風格之一種,即以枯淡之筆勾皴,復加青綠敷染。(三)他還能突破“南宗”,偶師北宗畫家,此冊中仿孫君澤一頁即是。孫為元代晚期杭州畫家,山水、人物師承馬遠、夏珪。他題識曰:“宋元間有孫君澤名巨源,作畫以乾淡為深厚,倪黃嘗宗之,至取境幽奇則不可及。余見其蹤,吮筆貌之,以明古人所學之博。”可見,他關于今人的師承,意正在一個“博”字。這大概就是韓昂說的“不宋不元”,亦張庚所言“不專宗法”吧!

《關山行旅圖卷》亦上海博物館藏品,作于崇禎壬午(1642年),蕭云從47歲,畫筆在宋元間,取法巨然與黃公望,山巒間多見平臺與礬頭,又時用豎點及長披麻皴。

《巖壑奇觀圖卷》北京故宮博物院藏,是蕭云從“崇禎十年癸未春中,避寇石湖之濱”時動筆仿黃公望作,至7月22日還蕪始成。“忽風雨驟發,悵懣離懷,古人有山云饒別愁之詩,應如是耶”!這是他題識的結語,可見作者當時的心境。這是明亡的前一年,作者48歲。察其畫風筆墨蒼遒,方、圓并施。較事先圖,個人面貌已漸有露出。

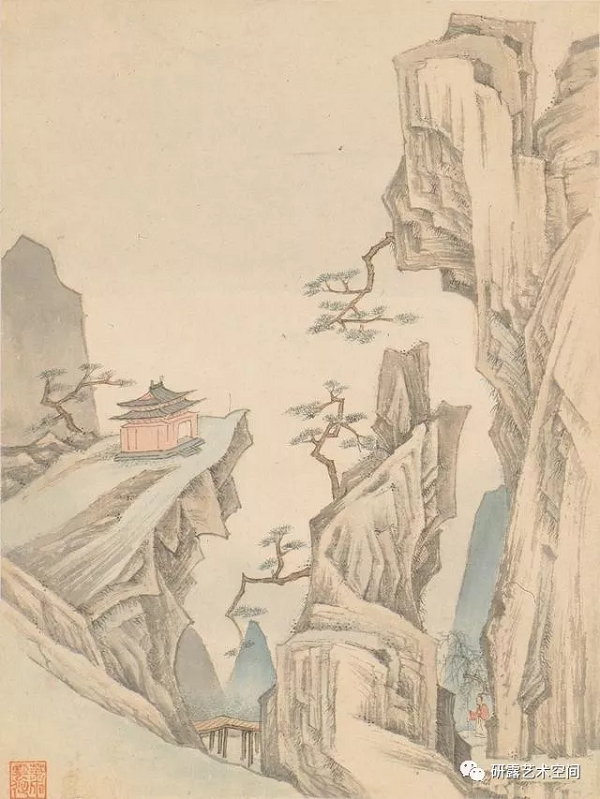

(蕭云從《太平山水》木刻本選一)

次年(1644年,崇禎甲申)他畫的《春島琪樹圖》(故宮博物院藏)作高遠云山泉瀑,用方折枯勁之筆作方形山石,并綴以小圓點疏疏密密為苔,復敷以小青綠。全圖筆墨精良、檔次清晰,卻具有平面感與郊外裝飾效果。這樣的畫,可以讓人聯想到文征明的細筆畫,即叫做的“細文”,但已有了較大的變化。

正在明亡后的數年間,蕭云從先后完成了《離騷圖冊》與《太平山水圖軸》兩部版畫巨作,分別刊行于1645年與1648年。前者作人物69幅,后者作山水42幅,無論人物、山水,皆精密細致,不但顯現了蕭氏繪畫功底的深厚,同時確定了他繪畫的基本面貌。

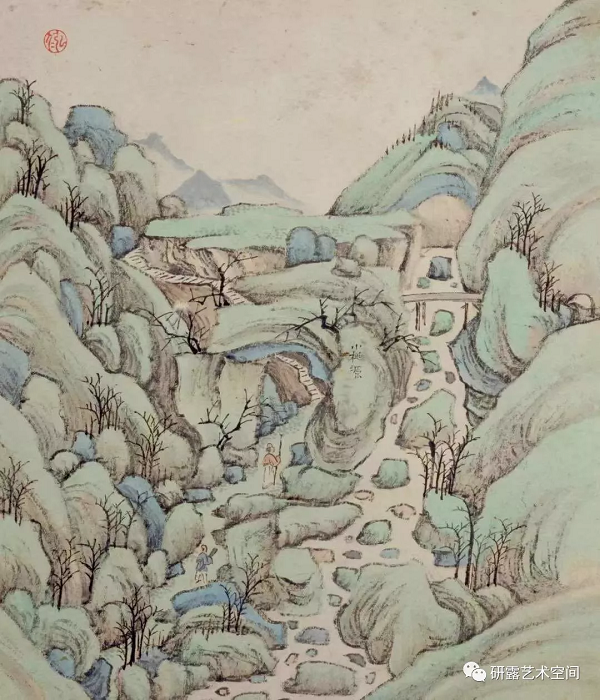

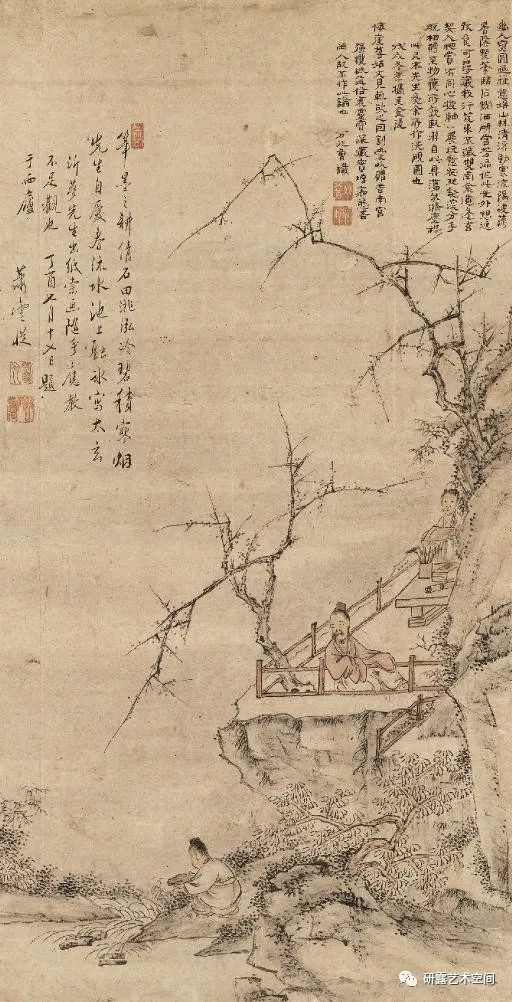

再往后的《雪景山水》(1650年,55歲)、《雪岳讀書》(1652年,57歲)二圖皆為故宮藏品,皆為大幅雪景且用乾筆勾勒、微微皴擦、淺淡烘染之法;行筆造型多取方析,方折中又含有渾拙之趣;筆下貌似瑣碎而氣脈貫通,整體氣1象高古蒼潤。而這樣的繪畫面目,正好呼照應著《太平山水圖畫》。所以我們可以做出結論:50歲前后的蕭云從,自成一格的繪畫方法和繪畫面貌已經形成。

(蕭云從《雪岳讀書》)

弘仁(1610年-1663年)號漸江,俗家姓江,名韜。歙縣人。明亡后出家為僧。工詩文,擅山水,以倪瓚筆法為本。長箋大幅,構造嚴謹,用長而挺的筆畫勾勒,聲勢雄偉,又出于倪法之外。與查士標、孫逸、汪之瑞并稱“海陽四大家”,是新安畫派的一面旗幟。

弘仁曾正在蕪湖城中和附近的灣沚寄居多年,與生活在蕪湖的蕭云從過從甚密。蕭云從長弘仁14歲,蕭云從50歲繪畫成熟之時,弘仁年方36。1639年(崇禎十二年)江韜(弘仁俗稱)與孫逸、李永昌、汪度、劉上延各作一段墨筆山水合成一卷贈生白,其時弘仁30歲,繪畫面目與后來判若兩人,師法元人而全無自家風格可言。弘仁48歲客居南京時,曾為胡正言之子胡致果作《十竹齋圖》,圖上有曹寅題詩并跋曰:“逸氣云林遜作家,老來閑手種梅花。吉光片羽休輕覷,曾敵梁國玉畫叉。漸師學畫于尺木,而品致迥出其上。……”(王石城:《蕭云從》)這大約是唯一明確說明弘仁學畫于蕭云從的史料。至于“品致迥出其上”評語,僅一家之說罷了。當時寓居于蕪湖的安徽安定人湯燕生,氣節高尚,詩文書畫皆古淡入妙。他與蕭云從、弘仁皆有親密的聯系,筆者發現蕭云從與弘仁現存的作品中,湯燕生的題跋是最多的。蕭云從1665年70歲作小青綠山水卷(上海博物館藏),卷尾湯燕生有跋曰:“尺翁蕭隱君以漁佃百家之暇,喜作繪事,精備六法,流傳江表。余友漸江師,深于畫者,見而悅之,嘆謂三百年來無復此作,蓋模蒼玄而寫質體,博厚而成形,五岳出其毫端,四時供其驅筆。以故,紙落世間,光生屏幛,宋院以是慚(慚)工,元賢亦于焉掩價也……”云從作此畫卷之時,弘仁已去世兩年,其所“見而悅之”應是泛指蕭氏之作,并非此卷。“嘆謂三百年來無復此作”,其評價可謂至高。以上兩段分別題寫于弘仁、蕭云從作品上的文字,該當能夠證明弘仁正在他的前期佩服蕭云從的畫藝并曾問學于蕭氏。

(蕭云從《山水冊》十開選其一)

如此,咱們便能夠明確,正在弘仁畫藝發展期間曾受到蕭云從的影響,并借鑒過蕭氏的某些辦法。他那最為一般的方折挺拔的筆墨風神,無疑承繼著倪瓚的藝術特質,是否也是從蕭云從的畫風中獲得啟示的呢?筆者看到蕭氏1654年59歲為子翁所繪山水冊(10開,上海博物館藏),畫法與弘仁《黃山圖冊》較為近似。此年弘仁45歲,是其繪畫風格開始形成的時期。后兩年,他所作的《仿倪山水》(故宮博物院藏)與《雨余柳色圖》(上海博物館藏),其基本筆墨式樣與風格已經成形。根據縱橫的比較,似可把《黃山圖冊》列入弘仁40歲后,46、47歲之先的寫生作品。其時,他還不能徹底擺脫蕭云從的筆墨影響。對于這本冊頁,還有一些因素是可以考慮的:它大概或許是寫生的稿本,所以某些局部尚覺粗糙,尺寸也不盡統一,也未能署上名款,而黃山景色的名稱,則是友人或者后人補書的。

(弘仁《雨余柳色圖》)

故宮博物院還藏有江注《黃山圖冊》50開。江注為弘仁弟子,隱于黃山。該冊畫法顯然受到弘仁《黃山圖冊》的影響,但畫筆格外細密精致,且每頁皆有時人題詩,下款署“允凝”,即為江注的字,可見是作者自藏之品。兩冊對照,仿佛分外加深了前冊寫生稿本的印象。

對于弘仁《黃山圖冊》的再次分析,我們明確了蕭云從與弘仁的關系的同時,蕭氏與新安畫派的聯系,也自然清晰起來。

除弘仁外,蕭云從與孫逸、梅清等均有一定的關系。孫逸,字無逸,休寧人,生卒年不詳,約卒于清順治初年。甲申之變后,流寓蕪湖,避世隱居,與蕭云從志同道合,往來密切。時將二人并稱“江左二家”或者“孫蕭”,孫逸還與弘仁、查士標、汪之瑞并稱“海陽四大家”。

梅清(1623年-1697年),字淵公,號瞿山。宣城人。蕭云從去過宣城,他長梅清27歲,是兩代人,但是忘年之交。梅清在20歲前后曾專程到蕪湖拜見蕭云從,10年后的1653年有作《蕪江蕭子尺本》詩,前句曰:“江上才名獨有君,畫家詞客總難群。”又記曰:“宛水距蕪江不二百里,乃一別竟十余年。回首昔游,不勝悵望。”

此外,小于云從25歲的戴本孝(1621年-1694年)安徽休寧人。也曾受到蕭氏的影響與啟示,他們同運枯毫,戴氏變蕭氏方折為圓轉,構成了自己的風格特征。

還有與云從距離52年的姚宋(1648年-1722年后),歙縣人,寓蕪湖,工畫多能,其山水畫風在云從、弘仁之間,香港虛白齋藏其《山水冊》可證,明顯遭到蕭氏的影響。

(蕭云從《洗硯圖》)

那個時代,在安徽籍的遺民畫家中,蕭云從是年歲最長的。他曾多次去南京,又曾“東登泰岱,南渡錢塘”,具有較為廣闊的閱歷與深厚的學識。于繪事,又取法多家并較早構成自我風格。他在當時畫壇的地位與影響,是不容忽視的。筆者曾得見蕭氏62歲時為其同時畫家方兆曾所畫《洗硯圖》,云從自題曰:“沂夢先生出紙索畫,順手應教,不足觀也!”可見是即席酬應之作,卻殊有情趣,方兆曾(沂夢乃其字)如獲至寶,并于次年攜往南京與親友共賞,又因“悔崖姑丈”之索割愛。他用精巧的小隸書,作五言詩題畫上:“幽人寫繪畫,雅意娛山林……藏我行笈束,不減雙南金,道逢玄契人,相賞有同心,披軸一展玩,意在丘壑深,離手脫相贈,至物獲所欽,臥游自此具,蕩然滌塵襟。”方氏為歙縣人,寓蕪湖,工山水,少時為蕭云從稱賞,著有《古今四略》。這是《畫友錄》中的記載,但筆者無緣看到他的作品(包括印本),不知其山水面目為何?想必遭到蕭氏的影響。上述記載能夠看出當時不僅正在安徽,即在南京,蕭云從的繪畫同樣受到推崇與追捧。

蕭云從盡管沒有去過黃山,但在他的作品中散發著濃濃的皖山氣息,他對于新安派的形成,實有開啟之功,這是無須置疑的!

至于“姑熟派”之稱,屬于較為狹隘的地方稱謂,其成員是以蕭云從及其弟弟、兒子與姪子為主體的。其弟蕭云倩,為崇禎九年舉人,工詩善畫,山水與云從相類;其子有三,曰:一薦、一箕、一旸,皆擅山水畫,似其父;侄一蕓,師事云從,擅山水,參以沈、唐之法,筆致清逸。云從晚年,一蕓曾為之代筆。他們對于蕭云從是一脈相承的,大都未有越出蕭云從的藝術范疇。

作為姑熟畫派的領袖與新安畫派的開啟者,蕭云從的畫史地位是不能忽視的。

蕭平 壬辰之秋南京急就

編輯:朱春玲