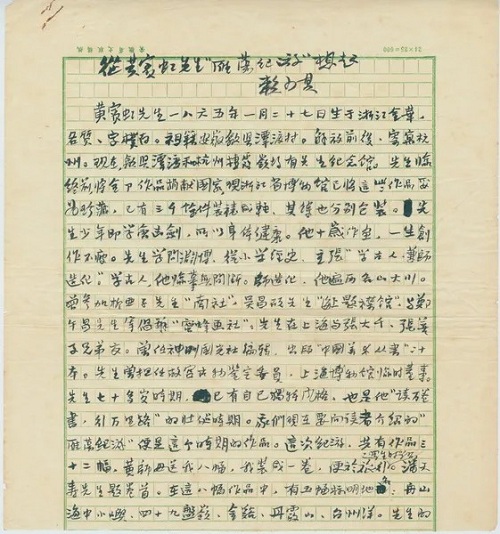

黃賓虹先生一八六五年一月二十七日生于浙江金華,名質(zhì),字樸存。祖籍安徽歙縣潭渡村。解放前后,寄寓杭州。現(xiàn)在,歙縣潭渡和杭州棲霞嶺均有先生紀(jì)念館。先生臨終前,將全部作品捐獻(xiàn)給國家,由浙江省博物館妥為珍藏。先生少年即學(xué)會擊劍,所以體質(zhì)良好。十歲作畫,一生創(chuàng)作不疲。先生學(xué)問淵博,主張“學(xué)古人,兼師造化”。學(xué)古人,他臨摹無間斷;師造化,他遍歷名山大川。曾參加柳亞子先生“南社”、吳昌碩先生“海上題襟館”,與鄭午昌先生等倡導(dǎo)“蜜蜂畫社”。在上海與張大千、張善孖兄弟交。曾任神州國光社編輯,出版《美術(shù)叢書》二十冊。后來擔(dān)任故宮文物鑒定委員、上海博物館臨時董事。

先生七十多歲時期的作品,已有自己獨(dú)特風(fēng)格,也是他“讀萬卷書,行萬里路”的壯健時期。我們現(xiàn)在要向讀者介紹的“雁蕩紀(jì)游”便是這個時期的作品。這次紀(jì)游,共有作品三十二幅。黃師母送我八幅,我裝成一卷,便于旅行寫生時學(xué)習(xí)。潘天壽先生題卷首。在這八幅作品中,有五幅標(biāo)明地名:舟山海中小嶼、四十九盤嶺、金溪、丹霞山、臺州洋。先生的寫生稿和我們一般所見的西畫速寫不同,不是見什么畫什么;也不同于一般國畫家,想到哪里,畫到哪里。他有特定的對象,但又不是按照對象寫生。這個手稿,給我們提供了一個極為寶貴的教材,也使我們深知先生是怎樣觀察自然,怎樣把自然收入腕底的。很明顯,他所寫的是畫家眼中的自然,有很大的主觀成分。如蜜蜂探蜜,已經(jīng)成為半成品。他視野廣闊,善于把握山川大的輪廓,為山水畫創(chuàng)作建立了堅實的基礎(chǔ)。在這個基礎(chǔ)上,再加點(diǎn)染:加樹、加屋宇樓臺與點(diǎn)景人物,造氣氛,把握陰晴雨雪,時序交替,便能做到得心應(yīng)手,隨形變化之妙。

他在創(chuàng)作中以現(xiàn)實為基礎(chǔ),但不受現(xiàn)實限制,他常說:“人不如自然偉大,自然不如藝術(shù)偉大。”便是這個道理。人不能創(chuàng)造自然,人可以創(chuàng)造藝術(shù)。人離開了自然,便像無源之水;人不應(yīng)該做自然的奴隸,自然應(yīng)為我所用,他說:“用不著的,畫之何益?”他收集的素材完全是為了創(chuàng)造服務(wù)。我們把先生的寫生畫稿公開出來,再參照他的作品,便可以知道先生作品“所自來”。既不是憑空想象,也不是死板地反映對象,而是心靈的創(chuàng)造,不僅寫眼之所見,更重要的是寫心之所想,才能“意在筆先”。

先生八十以后,開始眼患白內(nèi)障,至八十九歲,視力幾乎完全消失。而在此時,先生創(chuàng)作最勤。這是因為八十歲以前所下的功夫,也就是播下的種子,現(xiàn)在是收獲的時候了,他心中自有丘壑,不是畫眼之所見,而是寫心之所想,憑感覺寫。他筆力千鈞,反復(fù)涂寫,寫出了奇跡,寫出了為千古所無的風(fēng)格。

他的創(chuàng)作方法與前人不同,他同時畫二三十張畫,畫一張,放在一邊,再畫另一張。這樣,便使畫完全干透。他用宿墨,筆不洗,使其像錐,禿筆中鋒,“如錐畫沙”,筆可透紙。一層一層地畫,先畫干,后畫濕;先畫濃,后畫淡,以至于清水點(diǎn)染,干濕濃淡互用。看似烏黑一團(tuán),但經(jīng)裝裱,層層分離,其妙無窮;他善設(shè)虛,誠如鄭珊先生所指授:“實處易,虛處難。”先生能深其妙。九十歲時才把白內(nèi)障醫(yī)好,重見光明,也見到他自己所作的畫,又驚又喜。他的大膽之作,開創(chuàng)了一條新的道路,此時正值新中國成立,他滿腔激情,聲稱:“雖年已九十,卻還要從頭做小學(xué)生。”又開始向更高的高峰攀登,可惜九十二歲便與世長辭;他的理想雖未能完全實現(xiàn),但可以交給后人去完成。

一九八八年四月卅日于廣州

編輯:朱春玲