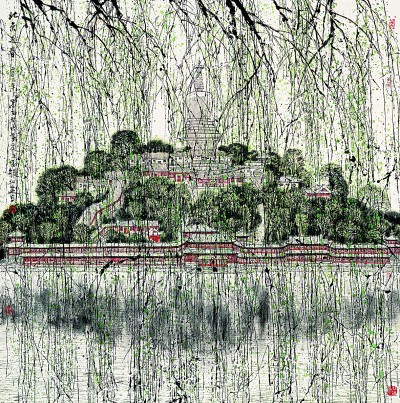

瓊島之春(中國畫)張仁芝

園林·秋(油畫)李江峰

雨聲(油畫)馬琳

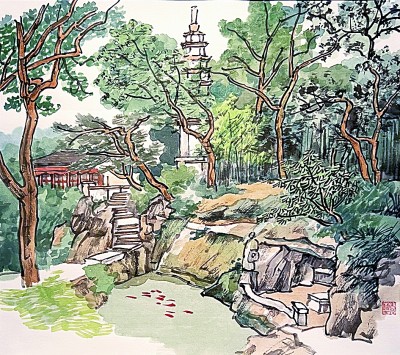

杭州西泠印社(中國畫)莊小雷

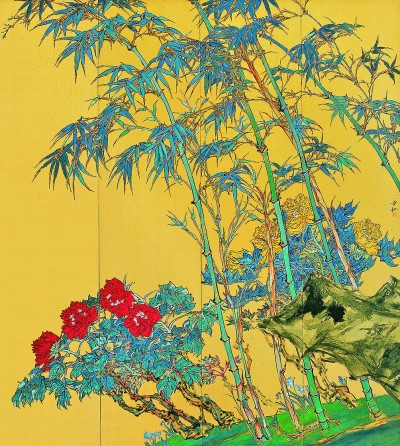

朱顏國色(中國畫)李雪松

松姿溪亭(中國畫)劉旭

【藝境觀象】

中國園林藝術歷史悠久,以詩文立意,以畫境布局,是由文學、繪畫、戲劇、書法、雕刻以及建筑等要素構成的綜合藝術,因其精妙獨特、妙合自然的構景造園而著稱于世。所謂“雖由人作,宛自天開”,其在本質上反映了“天人合一”的中國傳統哲學思想。

唐代白居易在《廬山草堂記》中以一句“仰觀山,俯聽泉,傍睨竹樹云石,自辰及酉,應接不暇”將園林景物之繁盛描寫得淋漓盡致;宋代蘇舜欽的《滄浪亭記》則以“澄川翠干,光影會合于軒戶之間,尤與風月為相宜”生動闡述了園林造景與自然風物和諧統一的審美境界。亭臺軒榭、曲橋飛廊、云墻月洞……古往今來,園林中賞心悅目的山水圖卷寄托著文人墨客們的精神訴求,更成為雅士聊以慰藉的心靈棲息地。

自唐宋以降,無論是“以園入畫”還是“以畫入園”,中國的造園藝術與書畫藝術逐步成為彼此關聯的文化系統。在中國逾千年的傳統繪畫中,“園林”是極為重要的創作母題,為歷代名家反復描繪。傳統雅集圖、行樂圖、別號圖、紀游圖等,園林皆為背景,畫家將士人養德潤身、堅定志向的抱負抒寫于山川圖景中,承擔起了建構理想人格的重要使命。所謂園林繪畫,既非想象的產物,亦不是對園林景致的實錄,而是畫家以山川勝景、湖石花木為依托,運用獨特的繪畫語言和技法,經過選擇和取舍,對心中的圖景進行的再現。然而,如何以當代視角審視和表現傳統園林,創作出與新時代同行且兼具個人獨特語言的園林繪畫?這成為北京畫院畫家群體思考、實踐與探索的方向。

在近日舉辦的“居幽采真——北京畫院園林主題作品展”上,65件(套)園林主題美術作品,與園林實景原境、畫家思考感悟以及古人所作園詩、園記等相互映襯,全面而立體地為觀眾呈現出古往今來文人墨客心中的那片“桃花源”。

八角石窗旁,古意盎然的盆景松竹疏密有致,在光與影的交疊中呈現出秀美典雅、幽深無際的律動之感;沿著走廊前行,“延月”“引玉”“聽雨”,每穿過一個洞門,都開啟了一個嶄新的詩意空間……若不是墻上清晰呈現的引導標識和文字信息,觀眾也許會以為自己正置身于一片清幽寧靜、古樸雅致的中國古典園林之中。而展墻上一幅幅精美的畫作,則如同一扇扇鑲嵌于“園中”的窗,為觀眾打開去往畫家心中妙境的通路。

張仁芝的《瓊島之春》描繪了“燕京八景”之一的“瓊島春陰”所在的北京北海瓊華島。畫家獨到的觀察視角賦予了作品別具巧思的構圖樣式。畫面前景中,絲絲綠柳如瀑布般傾瀉而下,縱貫整個畫面。透過柳絲形成的“簾幕”眺望對岸,瓊華島上的紅墻、白塔與綠樹相互交疊,又同時在畫面下方氤氳成團團墨跡,化作水中倒影。駐足畫前,春日的溫暖與蓬勃通過靈動的筆墨透溢而出。

與遠景描繪的宏闊大氣相比,對園中雅致景物的細節刻畫,最能讓觀者身臨其境般感受可行、可望、可游、可居的園林意趣。李雪松的《朱顏國色》與牛朝的《素園風清》分別聚焦了園林造景中的兩大要素——植物與山石。在園林的營造中,柔美豐盛的植物可以襯托山石之硬朗,凸顯其氣勢;錯落山石的輔助與點綴可以讓植物顯得更加富有神韻,兩者相得益彰,則能夠營造出豐富多彩、充滿靈韻的景觀。在李雪松的作品中,不同的礦物質色的巧妙運用,營造出竹林枝繁葉茂的層次感,近觀細節,每一片竹葉都依據其所處位置的光影特點產生青與綠的巧妙漸變,紅花點題,金色作底,華貴之氣油然而生。牛朝筆下的石有著獨特的韻味,山石勾連、樹木參差、路徑回環。在畫家看來,園林疊石的置陳與山水造境相若,皆是在皴擦點染間生出新境,并在湖石間隱現大岳之風煙,溝壑之流泉。

漫步展廳,步移景異,園中有畫,畫中有園。我們可以徜徉于莊小雷的《杭州西泠印社》中,觀樹影重重,賞錦鯉躍動;可以靜坐于湖邊,在馬琳的《雨聲》里品味大自然的悅耳音符;還可以走進曹達立的《御花園初雪》,感受萬籟俱寂的寧靜時刻……蘇州拙政園、獅子林、滄浪亭、環秀山莊、網師園,無錫寄暢園、惠山古鎮祠堂,杭州西湖,紹興東湖、蘭亭,廈門園林植物園,溫州雁蕩山、英雄故居等名勝古跡,其優美的景致和深厚的歷史底蘊,成為畫家們創作、研究的靈感源泉。心懷古意,深扎園林,靜觀細察,畫家們帶著真實的情感體驗進行創作,其中既有古人造園動靜結合的景觀描繪,也有對于園中景致的特別關注;既有尋跡故園、追憶生命流逝的情感記錄,也有打開思緒、拓寬創作維度的精神表達;既有南北方園林藝術結合對比的直接表現,也有寫生與創作筆墨語言的探索和轉譯。這些作品不僅表達了畫家對于中國古典園林的形象認知,更具象化了當代人心中對“桃花源”的向往。

“居幽采真”,取自《莊子·天運篇》。在古代,道德修養達到至高境界的人,往往能夠順應客觀,無拘無束地遨游于山水之間,自由自在地生活于園圃之中。“采真”意為順乎自然,畫家們走進園林,尋的是自然之天趣、傳統之本真,他們畫下自己心中的園林,則是希望傳達古代文人士者們沉浸于一方園中天地,遁心自然,與清風明月相伴的那份心境與志趣。

編輯:陳燁秋