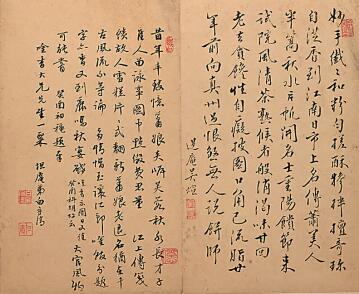

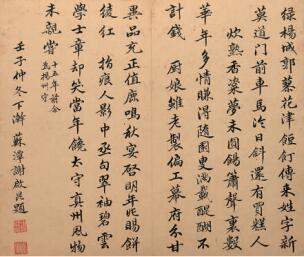

隨園饋節圖(中國畫)尤蔭南京博物院藏

南京博物院藏有一件名為《隨園饋節圖》的冊頁。首開是尤蔭的繪畫,其后有袁枚與諸多好友的題詩,從中可見古人過重陽節的習俗以及文人間相互唱和的場景。

畫面近景為水邊的街市,中景為江水和行駛其上的舟楫,遠處是云霧遮蔽中半隱半現的青山。馮其庸認為此畫描繪了清代文學家、“性靈派”代表袁枚在南京所筑隨園的景色。但結合畫后詩文來看,這件作品記述的是重陽節前夕,袁枚請人去儀征購買糕點饋贈友人之事,故畫上寫有“隨園饋節”。從袁枚所居南京隨園到揚州儀征購買糕點,需北上渡過長江。這在后面奇豐額題跋中“先生命人過江購得三千”可以印證。袁枚本人在題跋中也提及此行“風阻三日”,應是指途中江風勢大。所以畫面更可能描繪的是北渡長江往來儀征購買糕點的情景,并以此說明此糕點得之不易。畫上落款為“壬子九日酒冷燈昏之候也,貢夫”。貢夫即畫家尤蔭的字號。尤蔭,儀征人,清代書畫家,與袁枚交好。袁枚的文集中多次提到他。于是,尤蔭在壬子年即清乾隆五十七年(1792年)的重陽節創作了這件作品。

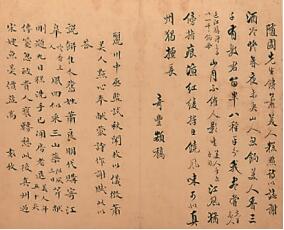

《隨園饋節圖》后詩文(局部)

吳煊說自己看到畫作就流了口水:“老去貪饞性自癡,披圖口角已流脂。廿年前向真州遇,恨煞無人說餅師。”

重陽節古已有之。過重陽節的風俗有很多:登高、吃糕、佩茱萸、飲菊花酒等。《西京雜記》中就記載:“九月九日佩茱萸,食蓬餌,飲菊花酒,令人長壽。”蓬餌就是糕的原型。袁枚是中國歷史上著名的美食家,到底是什么糕點能讓他要在重陽節前特地到揚州儀征買來饋贈好友?《隨園饋節圖》后有袁枚、奇豐額、謝啟昆、吳煊、白守清的題詩。從這些文字中可知,這種糕點名為蕭美人糕。袁枚在《隨園食單》中記載:“儀真南門外,蕭美人善制點心,凡饅頭、糕、餃之類,小巧可愛,潔白如雪。”收到袁枚送來蕭美人糕的江蘇巡撫奇豐額題詩一首以表感激。詩中提到袁枚此次一共購買糕點三千件,將其中八種共計一千件送給了奇豐額。雖然如今的我們吃不到蕭美人糕,但這些詩文給了我們無盡的想象。白守清說其款式新穎:“江上傳箋饋故人、雪糕片片式翻新”。退庵居士吳煊甚至說自己看到畫作就流了口水:“老去貪饞性自癡,披圖口角已流脂。廿年前向真州遇,恨煞無人說餅師。”做過揚州父母官的謝啟昆說購買之人絡繹不絕:“莫道門前車馬冷,日斜還有買糕人。”清代著名的史學家、詩人,和袁枚同為“性靈派”代表的趙翼更是一口氣賦詩六首。其四曰:“出自嬋娟乞巧樓,遂將食品擅千秋。蘇東坡肉眉公餅,他是男兒此女流。”可見,蕭美人糕不僅名聲在外,趙翼還將其與宋代文豪蘇軾所創“東坡肉”、明代文人陳眉公所制朝野聞名的果餅“眉公餅”并稱。趙翼詩中還有一句“美人手段才人筆,補出劉郎九日糕”,用到了重陽節“劉郎題糕”的典故。《邵氏聞見后錄》載:劉禹錫于重陽日欲寫九日詩,結果因五經中沒有糕字只好作罷。后來宋祁還在《九日食糕有詠》中以“劉郎不敢題糕字,虛負詩中一世豪”來調侃。可見歷史上重陽節食糕風俗之盛。有趣的是,袁枚因此事與友人不斷作唱和詩,彼此往來,詩筒相屬,以至于捻斷吟髭,成為一種負擔。家人恐其年老而徒費精神,只好謊稱蕭美人香消玉殞,她的手藝也無傳人,才將此事告一段落。

《隨園饋節圖》后詩文(局部)

做過揚州父母官的謝啟昆說購買蕭美人糕之人絡繹不絕:“莫道門前車馬冷,日斜還有買糕人。”

觀袁枚現存手札,落款中多次出現節日。比如“嘉慶二年重陽前九日也,隨園八十二叟袁枚”“花朝后二日接手書”等。不只是袁枚,古代文人都喜歡以節日記錄時間。這是因為節日在古代社會中具有重要的社會和文化意義。節日不僅是農耕社會中對自然規律的回應,也是文人墨客抒發情感、記錄生活的重要時刻,更是中華傳統文化重要的組成部分,有著豐富的內涵。過好傳統節日,創新發展傳統節日,將其與現代社會生活更好地結合,是傳承中華優秀傳統文化、提升文化自信的重要一環。

《隨園饋節圖》后詩文(局部)

收到袁枚送來蕭美人糕,江蘇巡撫奇豐額題詩一首以表感激。詩中提到袁枚此次一共購買糕點三千件,將其中八種共計一千件送給了奇豐額。

編輯:代海豐