白明清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院長(zhǎng)聘教授、美術(shù)館執(zhí)行館長(zhǎng),博士生導(dǎo)師。中國美術(shù)家協(xié)會(huì)陶瓷藝術(shù)委員會(huì)主任,中國美術(shù)家協(xié)會(huì)理事,上虞青現(xiàn)代國際陶藝中心主任,上海大學(xué)美術(shù)學(xué)院特聘教授。《中國陶藝家》雜志主編,法國藝術(shù)與科學(xué)技術(shù)委員會(huì)委員。著作《景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)制瓷工藝》獲第十四屆中國圖書獎(jiǎng)。

仰望星空與俯身造器

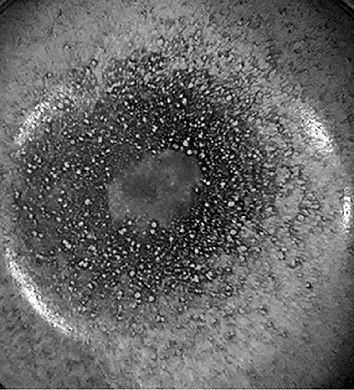

當(dāng)我們仰望星空時(shí),能感受到璀璨的、緩緩旋轉(zhuǎn)的宇宙。而當(dāng)我們仰望星空之后,再細(xì)看鈞窯茶盞上的紋樣,二者圖像的相似度,足以讓我們建立對(duì)古人仰望星空與俯身造器之間關(guān)系的想象。這種聯(lián)系是穿越時(shí)空的、遙遠(yuǎn)的,需要我們用想象力無限的浪漫去填補(bǔ)。這里填補(bǔ)的,就是人類文明史里一切偉大創(chuàng)造的最原始的積淀,即“好奇”。

人之所以偉大,就是因?yàn)槊繒r(shí)每刻都懷有對(duì)未知世界的好奇,然后通過雙手的創(chuàng)造,在現(xiàn)實(shí)生活空間里努力實(shí)現(xiàn)對(duì)遙遠(yuǎn)未知的美好想象。陶瓷,就是這樣一種通過雙手創(chuàng)造出的“泥與火的作品”。

黑陶:遠(yuǎn)古器物的當(dāng)代性

在古代神話傳說中,泥土和火都是重要元素。在中國乃至全世界,很多傳說、宗教故事中都會(huì)出現(xiàn)用泥土的秉性、火的氣魄和犧牲精神來形容與神性相通的情節(jié)。從這種意義上來說,陶瓷可謂藝術(shù)家使用與地球年齡相近的材料創(chuàng)造出來的永恒作品。

現(xiàn)在的我們很難想象,在生產(chǎn)力極為低下且沒有任何先進(jìn)工具的條件下,四五千年前的中國先民能夠創(chuàng)造出令我們嘆為觀止、心馳神往、不斷思考的作品,甚至我們用現(xiàn)代科技和工具去仿制它都會(huì)感到力不從心。目前可能有不少人對(duì)陶瓷藝術(shù)的認(rèn)識(shí)停留在作品器形、神秘性和誕生年代上。如果僅僅沉浸在這樣的簡(jiǎn)單理解中,那還不能說是完全看懂了作品。龍山文化的黑陶(見圖1)就誕生于這個(gè)古老年代,又名“蛋殼陶”。如今我們觀察這些遠(yuǎn)古作品,可能會(huì)產(chǎn)生一系列疑問:遠(yuǎn)古時(shí)代的人們是怎么創(chuàng)造出這樣的器型?這需要他們傾注多大的精力?完成這樣的作品需要多少人的共同智慧?他們使用了什么工具?他們掌握了什么樣的泥料……

圖1黑陶高柄杯(山東省文物研究院)

以考古觀點(diǎn)視之,古代先民是帶著對(duì)神的膜拜來制造這類日常使用器具的,在經(jīng)歷幾千年之后,他們的很多作品已經(jīng)消失于歷史塵埃中,僅有少數(shù)幸運(yùn)之作被我們發(fā)現(xiàn)。為充分了解這些遠(yuǎn)古作品的藝術(shù)魅力,我們可以通過欣賞最激發(fā)想象力的作品圖片,來努力尋找遠(yuǎn)古的文化信息——假如把我們看到的黑陶材質(zhì)換成現(xiàn)代金屬或者塑料材質(zhì),那么這個(gè)“現(xiàn)代版”的古代黑陶作品,看起來難道不是德國現(xiàn)代化設(shè)計(jì)的產(chǎn)物嗎?不就是符合當(dāng)下美術(shù)學(xué)院學(xué)生們力圖運(yùn)用的造型規(guī)律,使用最現(xiàn)代化的藝術(shù)語言設(shè)計(jì)出來的嚴(yán)謹(jǐn)而又極簡(jiǎn)的工業(yè)造型產(chǎn)品嗎?

黑陶用舒展的曲線將遠(yuǎn)古時(shí)代人們對(duì)自然和美的直覺融入作品之中。四五千年前,先民能夠從內(nèi)心生發(fā)出如此旋律般的美,將線條、色彩、節(jié)奏表達(dá)于這樣的實(shí)用器物上,這是遠(yuǎn)古時(shí)代生命需求的展現(xiàn)。它們是我們領(lǐng)略中國傳統(tǒng)文化脈絡(luò)的切入口,是中華文明史的原始底色之一。

五千多年來,科學(xué)技術(shù)、社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展不斷拓寬著人類對(duì)未知事物的認(rèn)識(shí),創(chuàng)造了無數(shù)讓人類享受生活、解放雙手的產(chǎn)品和器物,這些器物的創(chuàng)作思路與四五千年前先民的設(shè)計(jì)規(guī)律和線條造型語言并非互相割裂,而是存在延續(xù)關(guān)系的。因此,當(dāng)我們鑒賞遠(yuǎn)古器物時(shí),不僅要對(duì)幾千年前的社會(huì)生活進(jìn)行追憶,還要從另外的角度出發(fā)去觀察這些遠(yuǎn)古器物的鮮活當(dāng)代性。我認(rèn)為,這就是經(jīng)典作品穿越時(shí)空、常看常新的意義。

兵馬俑:重復(fù)的力量

在人類早期,人與許多動(dòng)物在能力方面的差距并不大,為何人類最終能夠走向生物鏈的頂端?除了人能創(chuàng)造工具之外,還因?yàn)槿擞袇f(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)、管理的能力,能夠?qū)€(gè)體的力量通過群體加以放大。因此我們說,所謂的重復(fù)也可以看作是力量的疊加——當(dāng)現(xiàn)代的美術(shù)家提出這樣的設(shè)計(jì)語言時(shí),其實(shí)我們?cè)趲浊昵暗闹袊涂梢哉业酵瑯拥囊曈X震撼。

例如,舉世聞名的秦始皇陵兵馬俑。當(dāng)密集的兵馬俑列成戰(zhàn)陣出現(xiàn)在視線中時(shí),人們會(huì)在強(qiáng)烈的視覺震撼中感受到來自遠(yuǎn)古的力量。基于我們的理解,當(dāng)時(shí)如果沒有大量的窯和不分晝夜持續(xù)不斷地?zé)欤厝瞬豢赡苤圃斐鋈绱硕嗟奶召浮T诋?dāng)時(shí)的科技條件下,窯爐技術(shù)是偉大的先進(jìn)科技,因?yàn)楦G爐能夠控制強(qiáng)大的力量——火。窯爐技術(shù)將這種強(qiáng)大的自然力量,全憑人的感受控制于封閉的窯爐里,人們感知泥土的干濕、燒造的溫度,并精細(xì)區(qū)分兵馬俑的頭部、身體和軀干,在不同的窯燒造完成這些部件再制成兵馬俑。這樣的燒造工序也說明了秦人對(duì)兵馬俑制造的管理之科學(xué)。同時(shí),規(guī)模如此龐大的兵馬俑戰(zhàn)陣布置也需要強(qiáng)大的管理能力,指揮工匠協(xié)力完成。所以,兵馬俑震撼我們的力量,不僅來自重復(fù)本身的視覺力量,也來自根據(jù)考古發(fā)現(xiàn)推導(dǎo)出的當(dāng)年眾多工匠燒造兵馬俑的壯闊場(chǎng)面。

青瓷:極致的生命啟迪

陶瓷藝術(shù)在我國歷來備受尊崇。歷史上,中國陶瓷藝術(shù)被世界認(rèn)識(shí),是從青瓷開始的。

我國在商代出現(xiàn)了原始青瓷,但直到東漢,成熟的青瓷方才現(xiàn)身。這種成熟是指開始了普遍意義上的生產(chǎn)。成熟青瓷的誕生開啟了中國瓷的時(shí)代,而這個(gè)時(shí)代讓全世界追隨了1700余年之久。

青瓷是怎樣出現(xiàn)的呢?中華先民在陶器燒造過程中偶然受到啟迪:高溫之際,覆蓋在陶器上的柴灰熔融,產(chǎn)生的泛著綠色、含氧化鐵的液體固化后,形成了“落灰釉”。工匠們將這種意外發(fā)現(xiàn)的釉色與華夏歷史上最了不起的一種獨(dú)特材質(zhì)“玉”的審美相聯(lián)系,于是形成了青瓷特有的釉色。

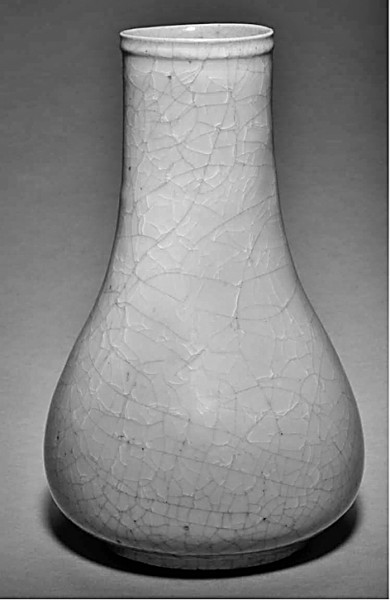

我們用來舉例的這件青瓷器物(見圖2),它的橢圓口并不圓,這是被火燒造時(shí)出現(xiàn)些許收縮不平衡導(dǎo)致的。其顏色也并非通體一致的青,這是燒造過程中木柴燃燒產(chǎn)生的煙融合在釉色里造成的,在工藝上算是一個(gè)小小的缺點(diǎn),我們習(xí)慣稱之為“吸煙”。它在青瓷的冷峻之中傳遞出一種流動(dòng)的、生機(jī)勃勃的狀態(tài)。從線條上看,這件青瓷是如此的極簡(jiǎn)卻又如此的抒情,讓人觀之心情踏實(shí)安穩(wěn),又能感受到氣韻的輕盈直上。口部微妙的動(dòng)態(tài)好像在呼吸,同時(shí),這樣一抹暖暖的色彩出現(xiàn)在冷冷的青瓷之上,仿佛是遙遠(yuǎn)的彩霞呈現(xiàn)出的生命溫度。青瓷在東晉之后發(fā)展到極致,被形容為“雨過天青云破處”,意指在雨后天晴云開的縫隙之中能夠?qū)さ玫哪欠N深邃、透凈的清涼之色。隨著宋代汝窯的繁盛,宋人對(duì)意蘊(yùn)天成、充滿生命啟迪的特殊青瓷有了較為普遍的認(rèn)同。

圖2“雨過天青云破處”的青瓷

秘色瓷:絲綢之路上的主流

在學(xué)習(xí)中國陶瓷發(fā)展史時(shí),可能有人會(huì)產(chǎn)生疑問:陶瓷發(fā)展至唐代為何突然轉(zhuǎn)向華麗之風(fēng)?其實(shí),變得華麗的并不是瓷,而是陶器。唐代有了更為精彩的秘色瓷:它像哲學(xué)一樣,在走到了冷峻的邊緣后又開始繁榮。唐代陶瓷華麗、工藝要求卻降低了的藝術(shù)形象,成為那個(gè)時(shí)期絲綢之路上的主流。

通過陶瓷,我們可以更好地認(rèn)識(shí)歷史——在唐代,長(zhǎng)安是絲綢之路的起點(diǎn),成為中西文化交流的集散地。當(dāng)各種異域因素出現(xiàn)于大唐后,它們代表的文化、習(xí)俗、審美以及商業(yè)需求等也隨之產(chǎn)生影響。在這種文明交流之中,唐代包括陶瓷在內(nèi)的手工藝自然而然地產(chǎn)生了適應(yīng)時(shí)代的種種變化。因此,不論是秘色瓷還是唐三彩,都是當(dāng)時(shí)中西文化融合的縮影。正是在這一時(shí)期,從中東傳來的低溫陶瓷審美在大唐成為陶瓷的核心品質(zhì)要求之一,秘色瓷擁有了中國氣派。

圖3秦始皇兵馬俑博物館一號(hào)坑新華社發(fā)

白瓷:純粹的萬有,充滿生機(jī)的凈美

純粹的萬有,充滿生機(jī)的凈美,這兩句評(píng)語不僅可以用來形容白瓷,也可以用于形容青瓷乃至眾多的中國傳統(tǒng)雕塑、壁畫。其中的“純粹”,正是中華傳統(tǒng)文化中歷代文人雅士所追求的自我修養(yǎng)的境界。這個(gè)“純粹”,在視覺上并不是單純的“無”、單純的“一”;在中國傳統(tǒng)文化的視覺概念體系中,“純粹”恰恰是“無”之中包含“萬有”,是極簡(jiǎn)的豐富,是充滿生機(jī)的凈美。

回顧黑陶、青瓷、唐三彩等種種,陶瓷發(fā)展從陶制材料到瓷制材料經(jīng)歷了一個(gè)從單色到豐富多彩的過程。經(jīng)過如此發(fā)展之后,它又重新“回到”另一個(gè)單色的發(fā)展歷程中——白瓷橫空出世。

在整個(gè)陶瓷工藝過程中,白瓷是最后出現(xiàn)的釉色。唐宋時(shí)期,定窯成為我國古代五大名窯之一,且五大名窯中只有定窯產(chǎn)白瓷。白瓷制作工藝的要求是要替換掉整個(gè)胎脂釉色里的鐵,而我國古代制作陶瓷的泥土中含量最多的元素正是鐵,當(dāng)初青瓷的發(fā)色主要就是因?yàn)殍F。在青瓷充分發(fā)展之后,古人有了更好的審美需求和禮儀需求,所以白瓷才得到了進(jìn)一步發(fā)展。經(jīng)邢窯至定窯,基于當(dāng)時(shí)了不起的工藝拓展,陶瓷的發(fā)展最終獲得了巨大的解放。在當(dāng)時(shí)滿足生活需求、提供生活便利以及皇家加持、商業(yè)推廣等多個(gè)層面的推動(dòng)之下,中國陶瓷璀璨發(fā)展,終至登峰造極。

圖4星空照片

定窯讓古代中國擁有了白瓷。當(dāng)時(shí)古人通過怎樣的方法來提高審美和器物的一致性呢?答案就是使用模印工具。白瓷具有豐富多彩的形態(tài),白瓷之白既不是純凈到一無所有的白,也不是油漆的白,更不是塑料的白,而是溫潤(rùn)如玉、豐富多彩、包含萬有的白色。

如今的我們感受古代陶瓷作品,需要提醒自己盡量“回到”它所處的年代,設(shè)身處地地進(jìn)行鑒賞。由于沒有電力照明,古人習(xí)慣將白瓷置于昏暗的房中,通過近在咫尺的鑒賞去感受白瓷的細(xì)膩,此時(shí)白瓷之“白”會(huì)在暗室之中變得豐富多彩、無限神秘。今天的我們通常在光源之下欣賞白瓷之“白”,當(dāng)年白瓷在暗室內(nèi)發(fā)出的璀璨之光自然被削減了許多,如果我們盡可能回到過去的鑒賞環(huán)境,在光源閃爍或者昏暗的空間內(nèi)去感受白瓷,相信大家對(duì)白瓷之“白”會(huì)有不一樣的認(rèn)識(shí)。

茶碗:生活中的藝術(shù)

茶禪一味,手中乾坤。在我國悠久的陶瓷發(fā)展歷史中,茶碗可以說是取得最高成就的品類之一。由于古代茶碗的使用率極高、破損率也極高,所以歷史上的茶碗種類非常多、生產(chǎn)量也非常大。也正因?yàn)榱舸媪俊鞑チ烤薮螅柰氩诺靡栽诮z綢之路中占據(jù)很大份額,對(duì)中外文化交流亦有很大意義。而且茶碗的信息容量較大,它既可體現(xiàn)高雅,進(jìn)入貴族視線;也可展現(xiàn)樸素,現(xiàn)身平民階層。

圖5鈞窯茶盞局部

陶瓷歷史上,黑瓷于宋代最為流行,這主要源于宋代廣泛的斗茶習(xí)俗。關(guān)于斗茶,我們需要從唐代延續(xù)到宋代的點(diǎn)茶說起。那時(shí)的茶葉飲法與現(xiàn)在大不相同,古人將茶葉采摘后要蒸、蒸完了要搗、搗完了做成餅,然后用銀簽、銅簽把它串起來變成小小的茶團(tuán)。斗茶時(shí),需要取出茶團(tuán)置于火上烤,稱為炙茶。通過灸茶把茶團(tuán)濕氣烤掉之后,茶團(tuán)變干變碎,然后用碾子將其碾成很細(xì)的、類似抹茶的粉末,再把它放入碗里,用沸水一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)成膏后再?zèng)_開,然后用茶筅快速打出白沫。這個(gè)過程中,手需要變成虛態(tài),茶湯才能變成白色,從而顯示宋人眼中的茶之最高境界。正是為了突出茶湯之白,宋人通過實(shí)踐發(fā)現(xiàn)黑瓷效果最佳,于是黑茶盞在宋代流行開來。為什么黑茶盞口部有一個(gè)非常微小的收口?因?yàn)檫@個(gè)設(shè)計(jì)能夠有效防止茶湯在打沫階段溢出。最后,斗茶者以白沫咬盞的時(shí)間長(zhǎng)短來判斷茶的好壞。在宋人心中,小小的茶碗在手中一捧,捧住的便是一個(gè)世界。此刻,黑茶盞中的已不僅是茶,還是生命的吟唱、植物的美學(xué);人們品嘗的不僅是茶湯的味道,還有時(shí)間的味道。

酒器:法度氣象,豪邁生命

法度氣象,豪邁生命。在過往經(jīng)歷中,很多藝術(shù)品好像都是禮器或嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄[件。其實(shí),中國古代很多作品、相當(dāng)多的藝術(shù)形式都是身邊藝術(shù)、生活中藝術(shù)的呈現(xiàn),只是古人在使用它們的時(shí)候沒有把其當(dāng)作藝術(shù)而已。

之前我們講述了宋人眼中的茶碗是一個(gè)世界,其實(shí)酒器同樣是古代文人的詩歌象征。古代酒器的樣子,呈現(xiàn)的是憨厚、微醺之態(tài),展現(xiàn)的正是酒中散發(fā)出的看透世間卻又渴望深入世間并愿意為之付出的古代文人心態(tài)。所以,大家可以從陶瓷酒器中觀察到各個(gè)朝代清瘦或豐滿、冷峻或浪漫、豪放甚至豁達(dá)的種種人文形象。

在這樣的視角下,傳統(tǒng)的酒器儼然成為對(duì)其所處時(shí)代的人和審美氣質(zhì)的濃縮。從米酒到蒸餾酒,似乎都可以在陶瓷的發(fā)展歷程中找到具體的對(duì)應(yīng)。

青花瓷:世界貿(mào)易史上的奇跡

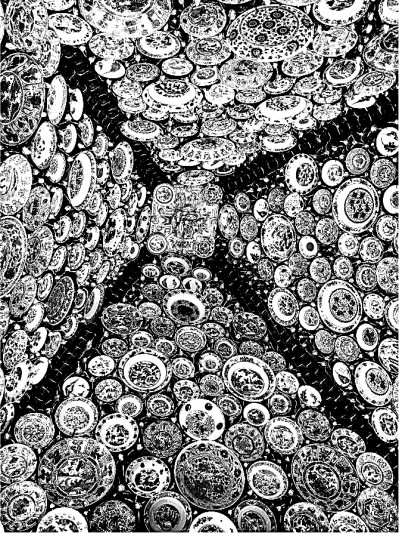

圖6是我在法國國家陶瓷博物館前館長(zhǎng)清水女士與法國科學(xué)家歐丟斯先生的幫助下,在法國駐葡萄牙大使館看到的景象。

圖6葡萄牙桑托斯宮穹頂上的青花瓷

這個(gè)景象背后是世界陶瓷史上曾經(jīng)出現(xiàn)的一個(gè)非常重大的話題:當(dāng)西方所說的大航海時(shí)代開啟之際,恰恰也是古代中國的青花瓷出現(xiàn)之時(shí)。青花瓷的顏色,讓那時(shí)的歐洲人震驚——他們沒有想到,遙遠(yuǎn)神秘的東方竟然存在這樣一種瓷器的藍(lán)色,它是那樣悠遠(yuǎn)清長(zhǎng),視線深入到淺淺的釉色之中,好像投入遙遠(yuǎn)的天空,讓人心神安靜卻又浪漫無比。對(duì)于歐洲人來說魅力幾近攝人魂魄的青花瓷,甫一出現(xiàn)就成了全世界追捧的頂級(jí)奢侈品。

當(dāng)時(shí)的葡萄牙國王將來自中國的青花瓷放在一座宮殿之中,國王臥室的天花板上,鋪滿了這些瓷器。后來,這座瓷器之宮被賣給了一個(gè)貴族,又被法國大使館輾轉(zhuǎn)買下作為辦公之地。直到清理建筑時(shí)人們才發(fā)現(xiàn)穹頂之上有200多件明清時(shí)期的青花瓷,其價(jià)值遠(yuǎn)超購買宮殿的花費(fèi)。

青花神秘、美麗,氣魄非凡。青花之藍(lán)展現(xiàn)出的豐富多彩令無數(shù)人著迷,它也創(chuàng)造了明王朝商品在世界貿(mào)易史上的奇跡。

民間陶瓷:率真樸素的揮灑

遠(yuǎn)古新石器時(shí)代的陶瓷藝術(shù)是真正的、民間的勞動(dòng)。此后隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,陶瓷藝術(shù)在很多時(shí)候?qū)儆谫F族審美、文人審美。但是歷史上中國陶瓷發(fā)展是豐富多彩的,其代表不僅有存于故宮的貴族陶瓷,還有了不起的民間陶瓷。人的審美就是這樣——當(dāng)我們經(jīng)常欣賞了不起的法度時(shí),就會(huì)對(duì)自然揮灑甚至偶然的藝術(shù)效果感到異樣親切;但當(dāng)我們過慣了樸素生活時(shí),對(duì)所謂高品質(zhì)生活的藝術(shù)就非常有動(dòng)力去追求;在看慣了貴族化審美后,又會(huì)覺得它們?nèi)鄙偃诵院王r活的狀態(tài)。

正是因?yàn)橹袊沾蓺v史的豐富多彩,能夠讓我們回到率真樸素的揮灑之中,領(lǐng)略民間陶瓷的偉大貢獻(xiàn)。古代民間工匠們將圖案釉料變成了制瓷的舞蹈,沒有規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南拗疲恳粋€(gè)線條都是自由鮮活的,類似于人必不可少的呼吸;其所表達(dá)的主題也是五花八門的,既有傳說也有生活,既有吉祥美好的圖紋象征,也有極為樸素的動(dòng)物等形象。

小結(jié)

以上我們簡(jiǎn)單介紹了黑陶、兵馬俑、青瓷、唐三彩、白瓷、青花等的發(fā)展,并以民間陶瓷的審美發(fā)展為結(jié)尾。這個(gè)講述組合的背后,正是古代中國陶瓷的發(fā)展,它不僅滿足了歷代不同階層的需要,也支撐了整個(gè)中國遍布大江南北的民間窯口發(fā)展,如果沒有這么多的作品、市場(chǎng)需求,沒有這么長(zhǎng)時(shí)間的工藝演進(jìn),沒有如此多的人口消化,歷史上的中國不可能成為一個(gè)世界仰慕、光輝璀璨的陶瓷國度。

一切我們認(rèn)為偉大的傳統(tǒng),回到它誕生的時(shí)代都是現(xiàn)代藝術(shù);一切我們今天所看到的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,在其誕生的時(shí)代都是生活藝術(shù),都是充盈著古代先民真情實(shí)感的時(shí)代藝術(shù)。陶藝是設(shè)計(jì),是繪畫,更是雕塑;它是平面的,也是立體的;既是傳統(tǒng)的,也是現(xiàn)代的;它既屬于生活,又屬于歷史。回顧陶瓷發(fā)展之路,讓我們能夠更加鮮活地理解一個(gè)個(gè)時(shí)代,從而更加了解我們自己。

陶瓷發(fā)展堪稱一部百科全書,我們的文化包容正是在這樣的旁證和他者的仰望中從遠(yuǎn)古走來,直至二十一世紀(jì)的今天。通過以上簡(jiǎn)單的串講,我希望大家能夠盡量使用設(shè)身處地的思路,“穿越”回傳統(tǒng)誕生的那個(gè)時(shí)代,以那個(gè)時(shí)代的先民視角來瞻望今天。我相信,這樣的瞻望一定會(huì)激蕩起我們內(nèi)心更大的感知力和創(chuàng)造力。

(本講座稿件由清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院博士生牛雪瑩整理,有刪節(jié))

本版圖片除署名外由演講人提供

編輯:代海豐