上海是中國油畫的主要發祥地。回首百年,前輩藝術家從上海出發,為中國油畫的啟蒙和發展打下堅實基礎。中國油畫為何會在上海生根發芽?又是什么促成了上海成為中國近現代藝術的發源地?由中華藝術宮(上海美術館)主導策劃的展覽“從上海出發——百年中國油畫掠影”,從上海視角梳理中國油畫的發展脈絡,讓觀眾得以從各類藝術事件與現象中窺見中國藝術逐漸走向現代化的歷程。

19世紀下半葉,土山灣美術工場(下設圖畫間,習稱土山灣畫館)成立,它是近代中國最早的職業美術教育機構。徐悲鴻曾評價土山灣畫館為“中國西洋畫之搖籃”。畫館引進了從素描、水彩畫到油畫的西方繪畫技術,培養了劉德齋、徐詠青、張充仁等一批西畫人才。展覽的第一板塊“西畫初菁”部分,展示了這段中國油畫萌生時期的各類史料和作品。

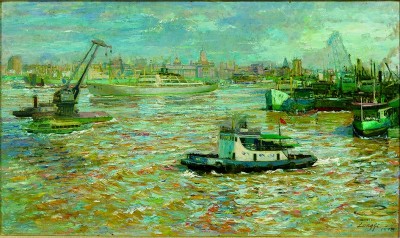

浦江景色(油畫)張隆基

第二板塊“留學精英”展示的是中國油畫發展期的情況。五四新文化運動時期,審美教育被提升到開啟民智的高度。因此,大批學子懷抱救國理想,負笈海外學習西方藝術和新的藝術教育形式。這些人歸國之后辦學興學、探索傳播,為中國藝術培養了眾多新型人才。

1912年,上海圖畫美術院成立,于1921年更名為上海美術專門學校。從“圖畫”到“美術”,背后是教育理念和教學模式的轉變:即從以臨摹為主的教學模式向寫生體系(含人體寫生)的轉變,從學習西畫技術到研究西畫藝術的轉變。劉海粟在美術教學中率先使用裸體模特,推動人體模特觀念的普及,一度引起軒然大波,反映了當時社會文化觀念的巨大變化。

20世紀20年代末以來,上海油畫逐漸出現了群體、社團和風格化的傾向,藝苑、決瀾社、摩社、藝風社、默社等各類西畫社團紛紛登場,展覽活動頻繁,媒體報道踴躍。第三板塊“流派紛盛”展現了這段中國油畫興盛期的眾多畫家作品。此外,這一時期的女性油畫家,如關紫蘭、丘堤、唐蘊玉等人也成為當時的一大亮點。

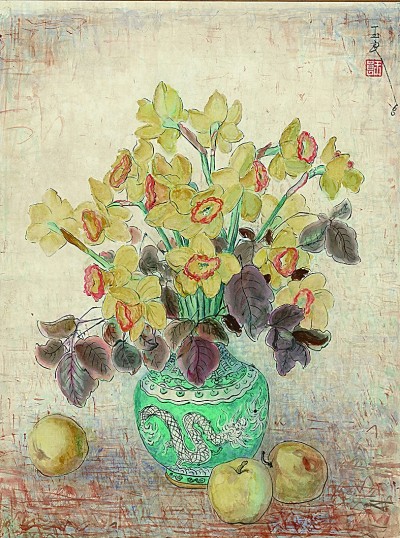

花果(油畫)潘玉良

1929年,在上海新普育堂舉辦的第一屆全國美展引起了廣泛關注,也引發了中國西畫史上的第一次公開論爭:“二徐之爭”,即支持寫實主義的徐悲鴻和同情現代藝術的徐志摩之間的爭論。從徐悲鴻的《惑》以馬蒂斯等為例對現代藝術所作的尖刻批評,到徐志摩的《我也惑》以塞尚為例子對現代藝術的價值觀與歷史地位的高度肯定,再到李毅士的《我不惑》,可見美術界對油畫發展路線的不同觀點。李毅士認為,在當時救亡圖存的社會情境之下,“正應用藝術的力量,調劑他們的思想,安慰他們的精神”,從實用主義角度點明了寫實藝術在中國廣受歡迎的原因。

進入第四板塊“時代芳華”,觀眾可以欣賞到中國油畫民族化、本土化的探索成果。新中國成立后,文藝觀念、題材內容和文藝隊伍的構成都產生了相應變化。歐洲的古典主義、蘇聯的現實主義,以及羅馬尼亞油畫家博巴帶來的現代主義,加上對中國畫、唐代壁畫等中國傳統元素的多方融入,中國油畫走出了自己的道路,誕生了一批富有時代性的現實主義作品。彼時,趙無極在國際藝術舞臺大放異彩,林風眠、吳大羽、閔希文、朱膺、吳冠中、蘇天賜等國內藝術家不斷探索,現代主義脈絡亦不曾間斷。改革開放之后,高等院校全面恢復并新建油畫教學,國際、國內交流也再次打開,中國油畫得以長足發展。

一代代油畫家的藝術閃爍著智慧之光、人性之光,在時代的發展中綻放出獨特的光芒。中國油畫正呈現出蓬勃發展之貌,在未來依然芳華可期!

編輯:代海豐