臨摹是中國繪畫研習過程中的重要課程,有著悠遠而優良的傳承脈絡。它不僅是書畫家的一種繪畫之法,更是在漫長的中國畫創作實踐中逐步形成的一種規律和文脈。歷代傳統畫家大多借助臨摹來完善自身技法和提高自身水平,將前人技法經過自身感受與思考升華為新技法,實現文化傳承。盡管在特定歷史階段,臨摹的價值認知曾遭到質疑和否定,但不可否認其對中國繪畫的深遠影響,無數大師通過對經典范本的反復揣摩,構建起獨特的藝術風格。這充分表明,臨摹這種學習方法既有悠久傳統,又具當代價值。

臨摹使心靈與作品得以交流

臨摹作為學習中國畫的傳統方法,充分體現出繼承和弘揚中華優秀傳統文化的重要性。如梅蘭竹菊題材,歷代文人畫家將寫生轉化為繪畫心法,后人通過臨摹可直接獲取相關技法和對題材的提煉取舍,形成一種高效的學習方法。因此,在中國畫創作中,臨摹是不可或缺的,它與寫生相互關聯,若沒有前期臨摹,寫生時的取舍便會無從著手。

中國畫體系具有最完備的“法”。其中,寫生當然是必不可少的,尤其在山水畫和花鳥畫領域。同時,對于傳統繪畫,臨摹也是必修課。如中國山水畫的學習和創作離不開對宋代繪畫經典的揣摩。宋代的繪畫不僅僅是技法的呈現,其在“法”上的成就已到達一種后人很難超越的至高層次。針對這種情況,我們就需要從基本大“法”的角度去進行研究。以宋代山水畫中的“三遠法”為例,表面上看只是宋人總結的一種觀察和構圖的繪畫方式,但實際上體現出更深層次的精神境界,其“遠”絕非西方繪畫理論中所說的對物象的透視。因而,我們從臨摹當中除了技法的獲取,更重要的是獲取精神的感受。作為中國書畫家,臨摹宋代山水畫是不可繞開的一個科目,不然在繪畫方面就會有所缺失。

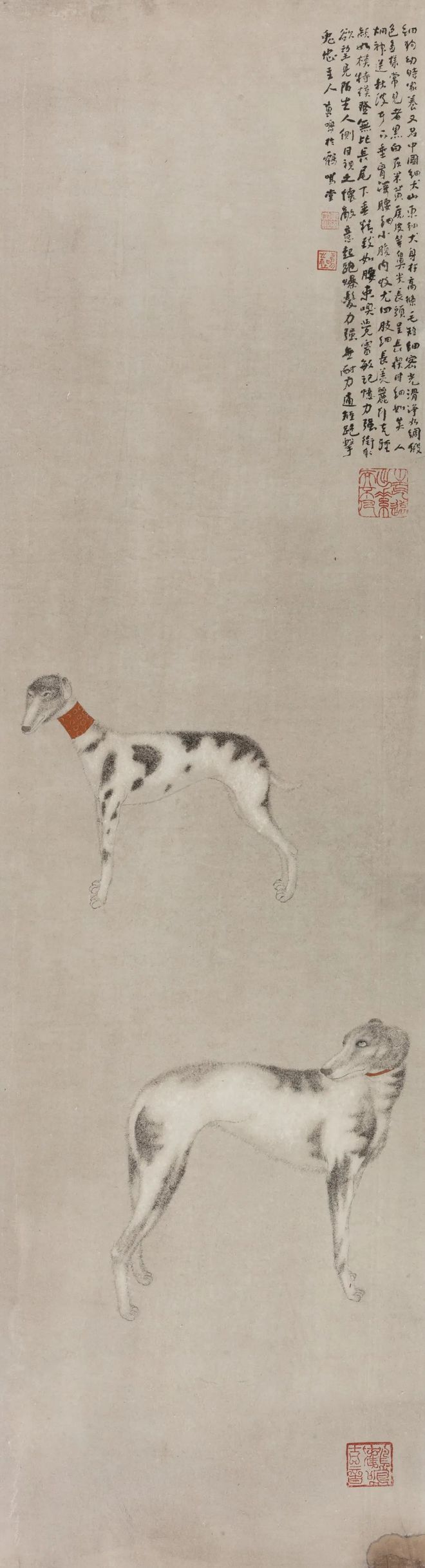

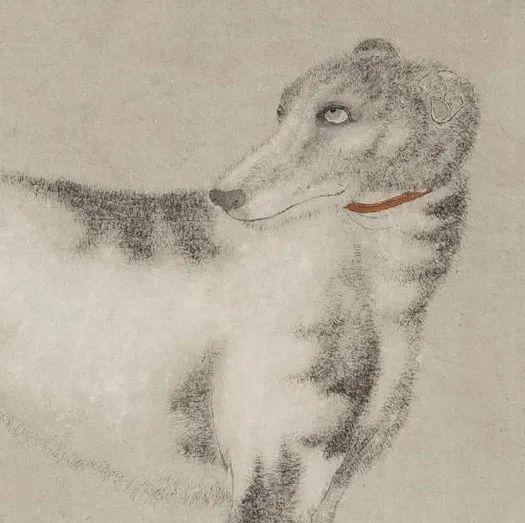

【南宋】李迪?《獵犬圖》?絹本設色?27cm×27cm?故宮博物院藏

我認為臨摹是必不可少的,這并非特指在我的學生時代,時至今日,我還常有臨摹的沖動。但與年輕時在臨摹上花大量時間去鉆研技法不同,現在更多的是在臨摹中體悟其帶給心靈的感受。

中國書畫家一生都在臨摹,不斷揣摩其形態、結構、神韻等。作為一位傳統型的中國書畫家,不可能拋棄臨摹,但后期會更加注重心靈上的感受,即古人所謂“意臨”。這種“意臨”既有對筆法的意臨,更是在用心去臨摹,使心靈與作品產生交流,這是藝術家的一種觀摩途徑。由此促使藝術家產生豐富聯想,使之常能在臨摹經典繪畫時有新的感受。

臨摹應是廣泛的

這種由臨摹產生的聯想既側重于精神層面,又不排除在技法層面上的可能。中國傳統繪畫中一個極不起眼的局部或者筆法,經過藝術家的意會,通過其內心的揣摩與思索,就可能衍生出一種新的創作方法。所以我認為,臨摹不能被局限于一種對照性的行為,而應該認識到它的廣泛性。它實際上是一種通過意會的傳遞和經由心靈感悟而產生的結果。

古人在多種專著中都有論及,中國畫創作需博聞、多見。毫無疑問,這要求我們去多多體悟作品,這實則是提示我們臨摹需要到達心靈層面。臨摹有時如同創作一般,只能意會而無法言傳,無法告知具體的方法,更多的是一種只可意會的領悟。我認為臨摹并非僅局限于通常所界定的筆墨形式上,更要重視臨摹從形式層面上升到精神層面上的、從有形到無形的升華。

劉萬鳴?《細犬》?紙本設色?123.5cm×33cm?2023年

故而,“臨摹”看似具有針對性,實則具有廣泛性,尤其在中國繪畫領域。這也是為何諸如黃賓虹等大家都很強調“意臨”,即攝取他人作品中的精神能量,而并非單純的筆墨形式。好的作品是可以常看常新的,特別是現在印刷技術的提升,中國古典繪畫的作品在出版過程中經過了諸如局部選擇、編輯排版方式等環節,同一件作品可能給藝術家帶來不同的感受,這些都與最基礎的臨摹有關。

臨摹過程中的“對臨”“意臨”和“心靈之臨”各有不同且具遞進性。對臨是基礎,其在西方繪畫教育中也存在,如徐悲鴻留學歐洲學習素描要先臨摹,而后通過記憶將之背畫、默寫,這與中國畫臨摹方式有相通之處。石魯曾提出“一手伸向傳統,一手伸向生活”,學習傳統必然不能排除臨摹,看畫、臨畫,看傳統、臨傳統是密不可分的。臨摹對于不同的畫家有著不同的意義,但在千變萬化中不變的是,對臨都是最基本的一種臨摹方式。

臨摹是一種創作方式

張大千臨摹敦煌壁畫、徐悲鴻臨摹西方油畫等先例不勝枚舉。通過臨摹,畫家掌握繪畫基本法,進而通過領悟創造新法。中國畫畫家進行創作的畫種雖各有不同,但都不能在其繪畫的整個生涯中缺失臨摹這門課程,否則在未來創作的過程中或多或少會暴露出某方面的缺陷。以線描為例,是否經過臨摹、是否掌握基本法,呈現出來的線描質量是截然不同的。在20世紀80年代前,中國畫教學強調臨摹,如敦煌壁畫《八十七神仙卷》、永樂宮壁畫等,這對基本功和意志力的錘煉意義重大。唯有通過深入臨摹,體悟基本法、理解歷代繪畫,畫家才能領會到其中精神層面的內涵,否則,對其理解便會處于模糊不清的狀態,且理解程度亦會淺顯。需要指出的是,當代中國畫的學習在這方面較之從前略有缺失,這也正是當前教學中所欠缺的一個方面。

觀古代畫家,皆從臨摹之途發展而來。于當前教學而言,雖對臨摹有所關注,但過分強調了作品的寫生以及自我的展現。繪畫者最終的目標是創新,進而形成自身風格,若不經歷長期的積累過程掌握這些基本法,而妄圖創新,無疑是空中樓閣,難以展現出作品真正的新意。

劉萬鳴?《細犬》(局部)

以青綠山水為例,若不研究古代青綠山水繪畫,尤其是王希孟的作品《千里江山圖》,即便繪出作品,看似形似,實則已缺乏乃至背離中國青綠山水畫之精神內涵。王希孟的作品中具有寫意性,特別是其對色彩寫意的表現,超脫現實世界的固有色,在原有的青綠山水基礎上,創造出了一種自我的表現形式。若不臨摹其作品,或者選擇臨摹對象不當,極有可能對青綠山水產生錯誤的解讀,進而受到誤導。由此可見,臨摹意義重大,而臨摹作品的選擇亦不可忽視。

臨摹作為學習繪畫的基礎,也是藝術創作領域一個很重要的學術命題。中國書畫家的一生都伴隨著臨摹,那是一種意會和心靈的觸動。

也就是說,中國書畫家在臨摹的時候就已經處于一種創作狀態,不同的時間、環境、心情與感受的能力,會使同一個臨摹對象對不同的書畫家產生不同的影響。當臨摹達到一定境界時,臨者如同創作,會有情感的波動。

臨摹并非單純的筆跡,而是一種源于心靈的藝術實踐。

編輯:陳燁秋