世上最慢的是時間,最快的也是時間。認真回憶了一下,我與旅淄畫家薛曉勇已經相識十二年了。癸卯冬,失散多年的仰伯兄(薛曉勇號仰伯)重回淄博,并攜來近作幾十件。這些近作讓我精神為之一振,用比較流行的時代語言就是:眼前為之一亮。與甲午仲春那次展覽的作品相比較,以我之拙眼也看出了其創作上的悄然變化。如果說原先的作品更傾向于對唯美的追求,近作則呈現出一種具有詩性的澡雪精神,或者說,他的畫作里有了更多的詩意。

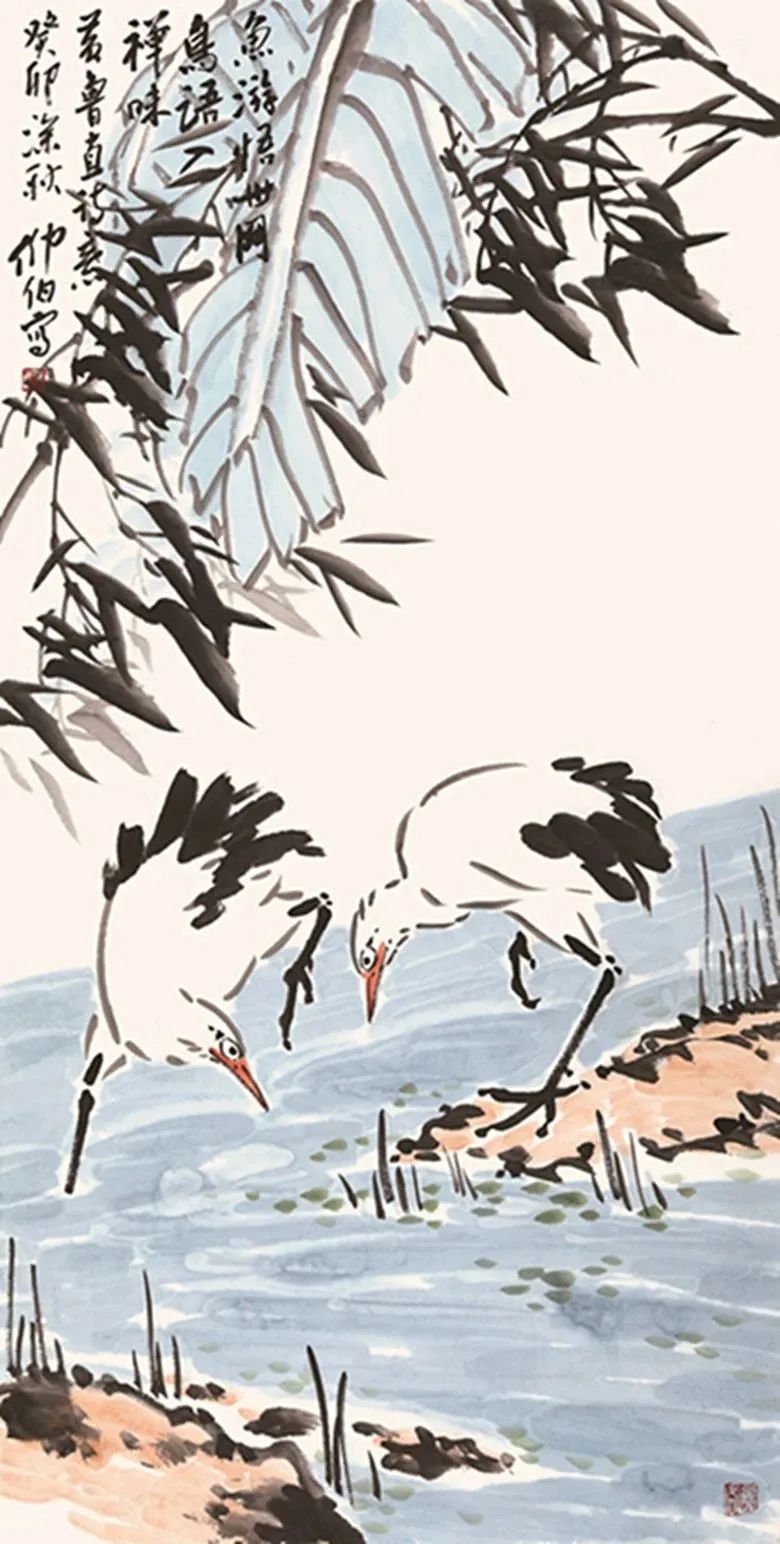

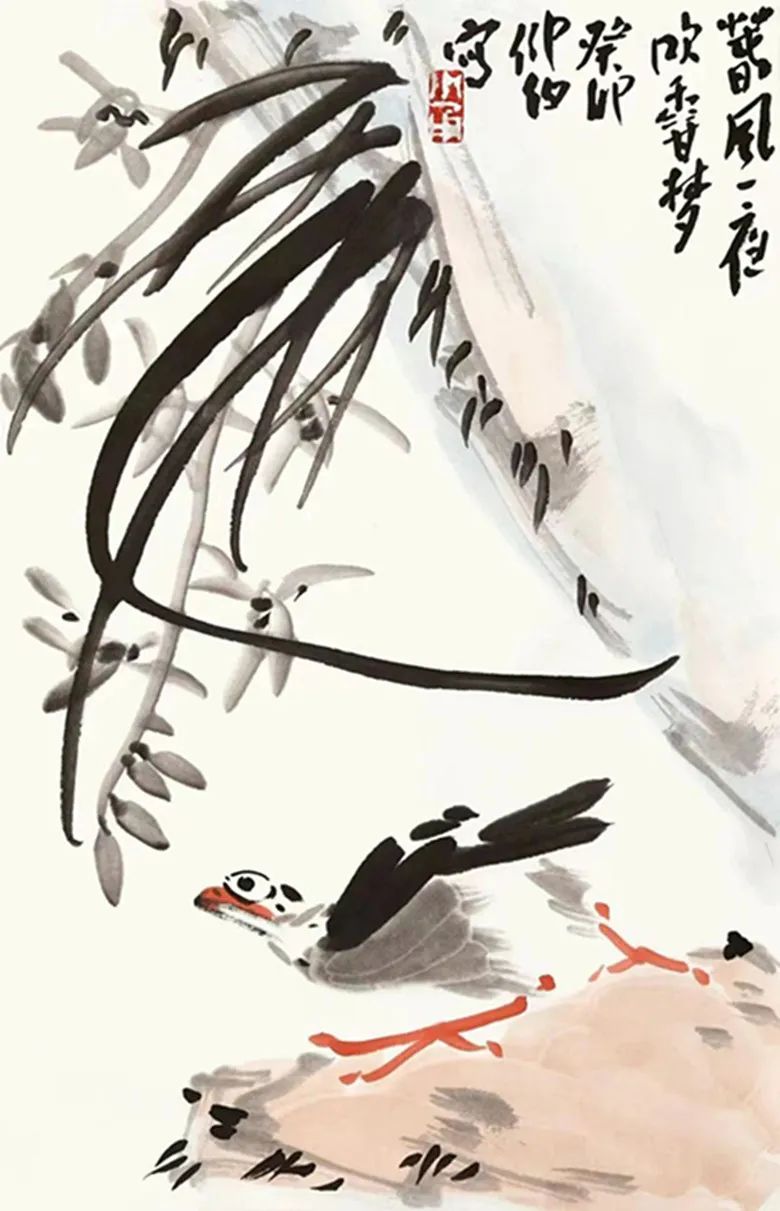

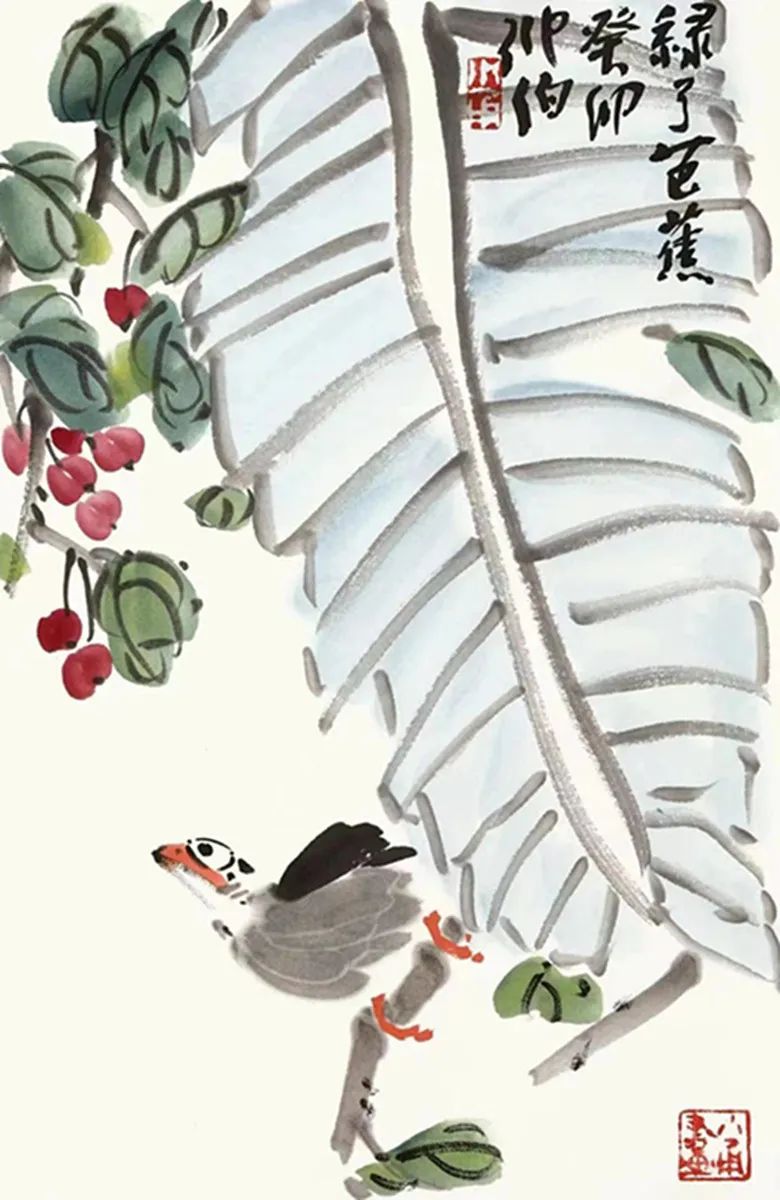

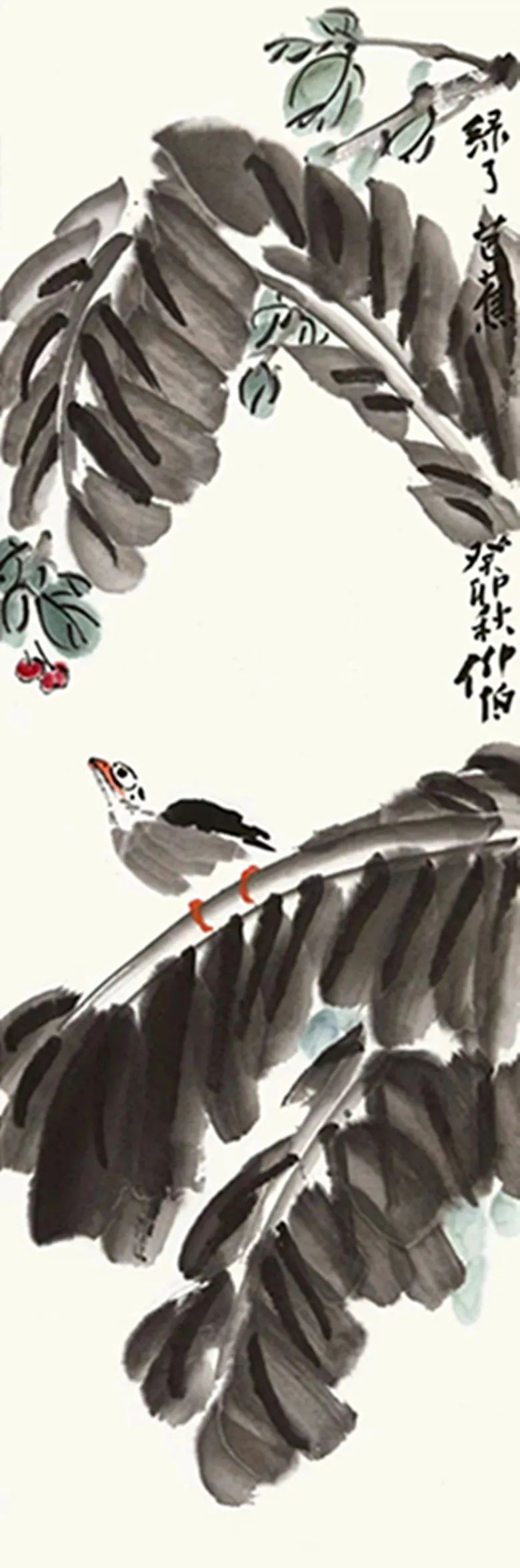

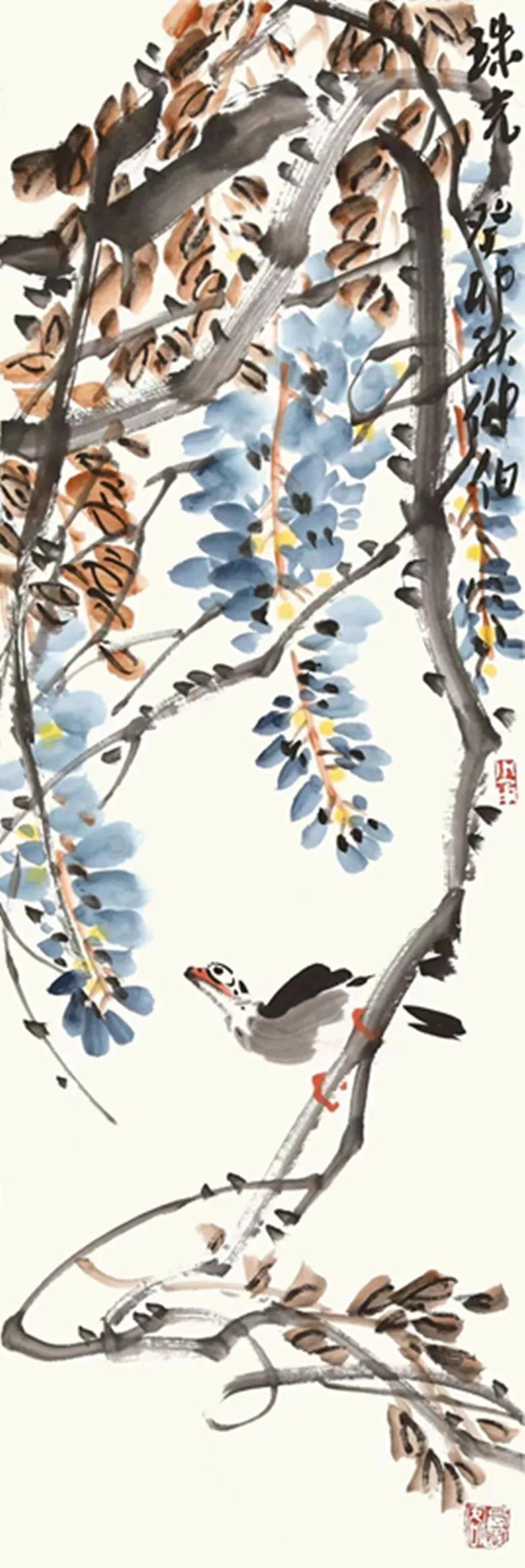

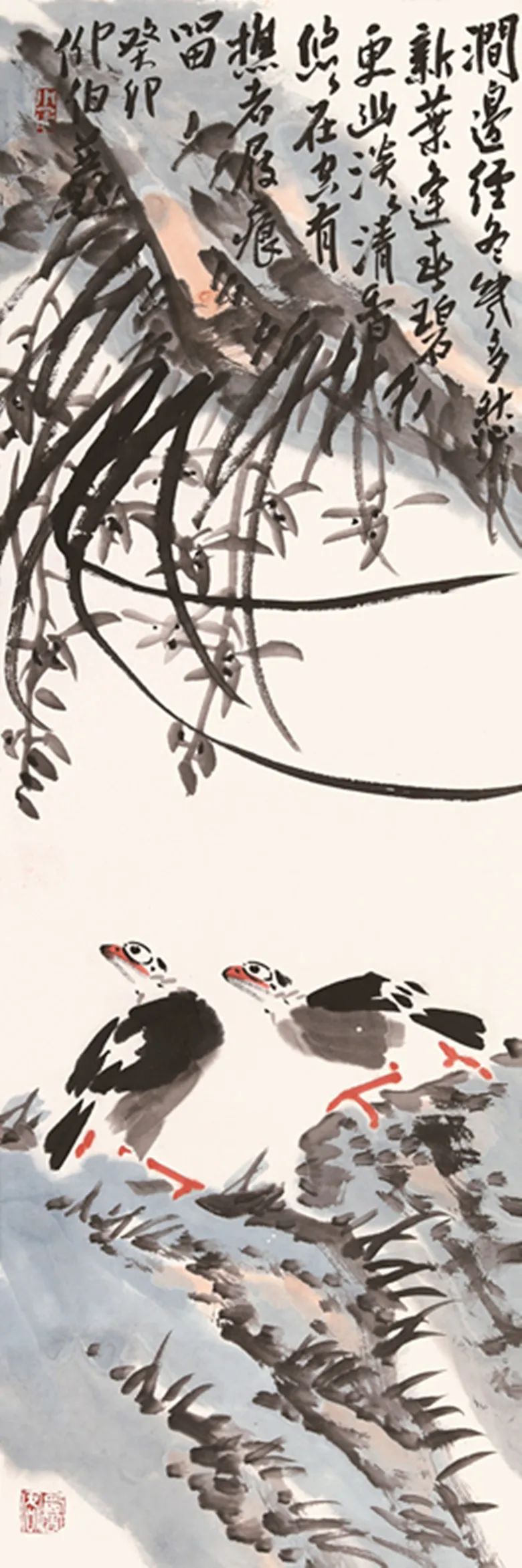

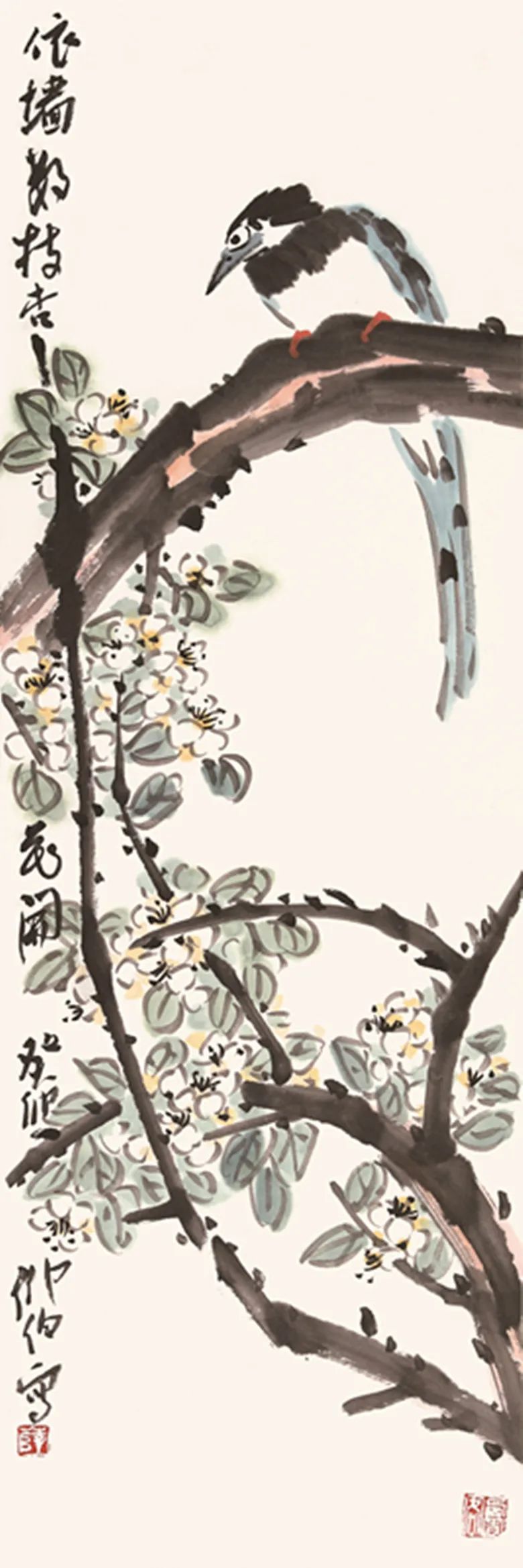

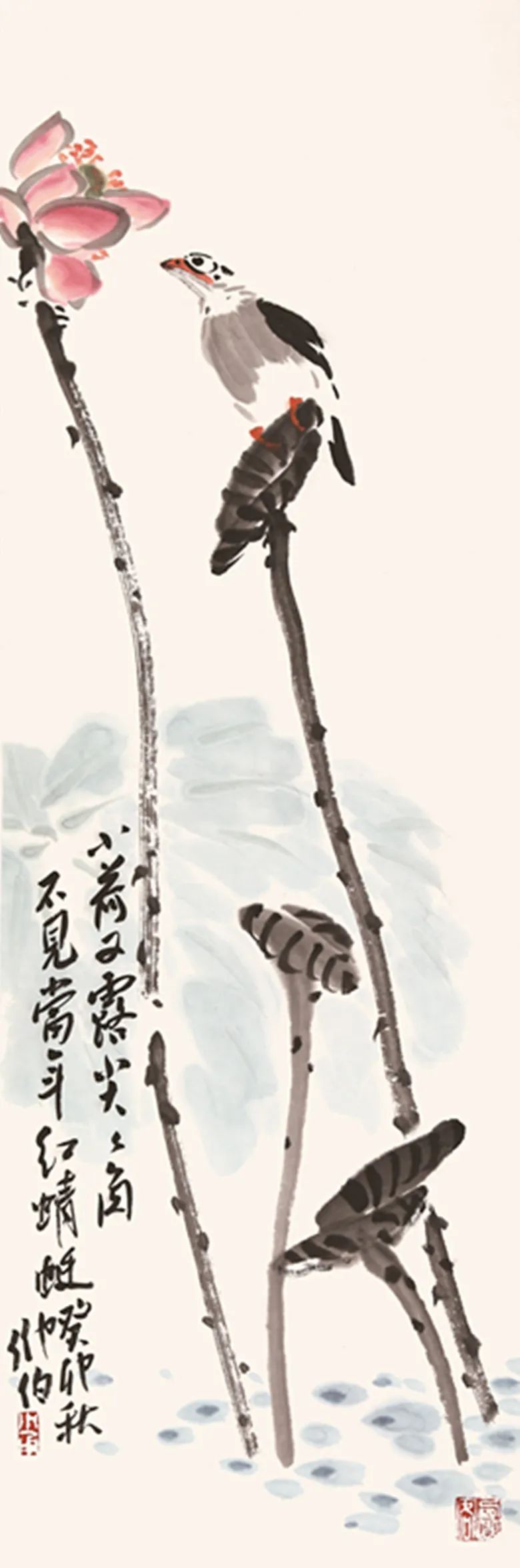

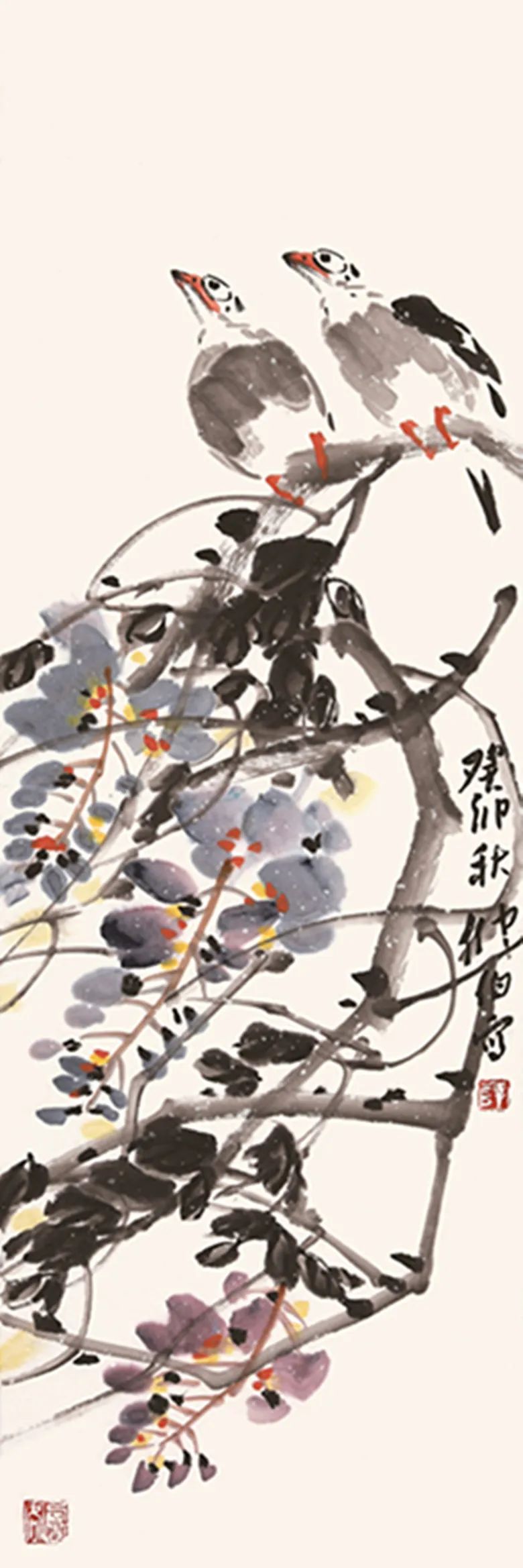

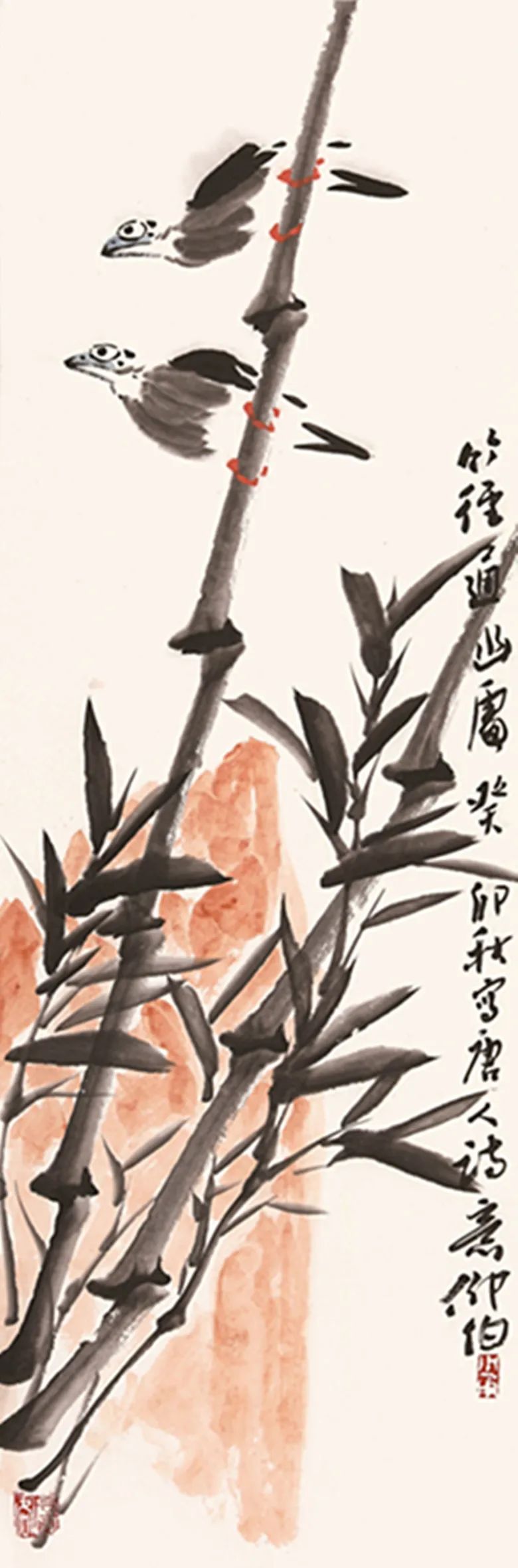

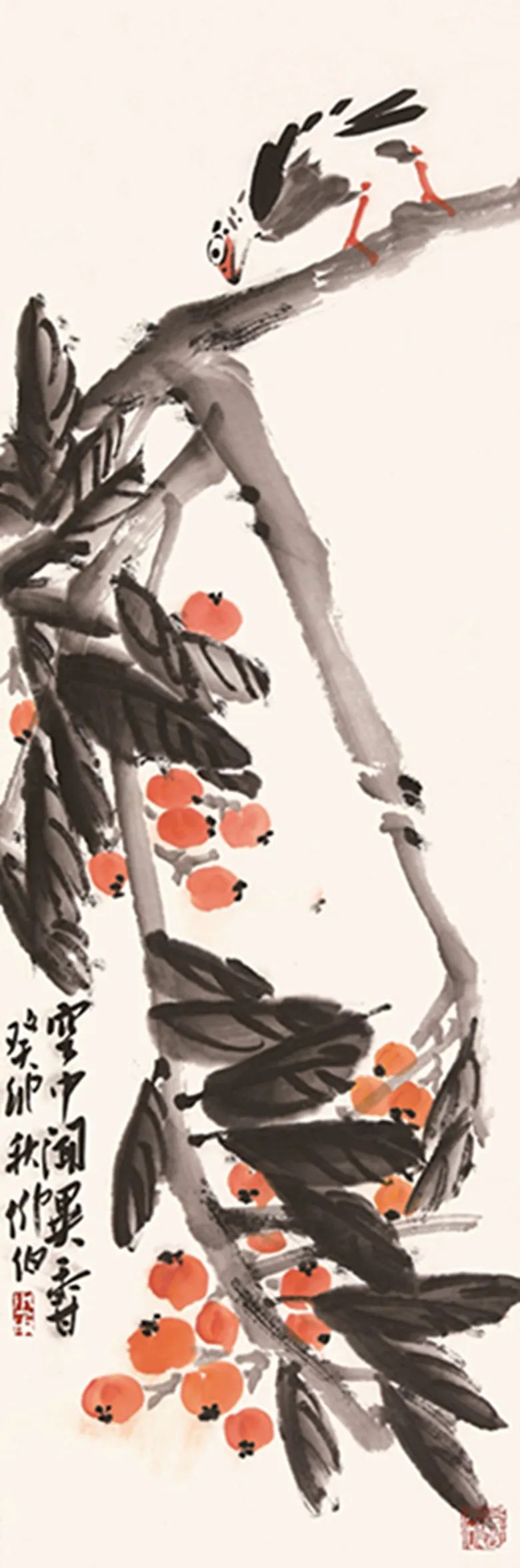

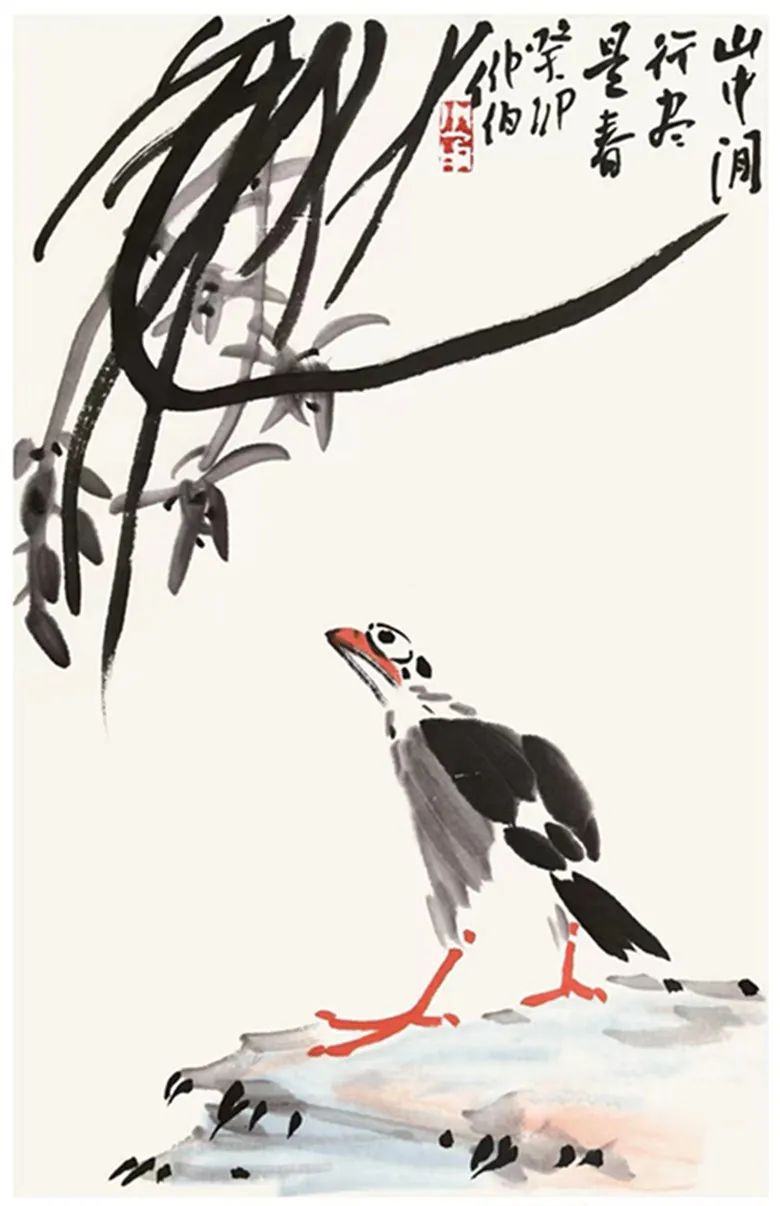

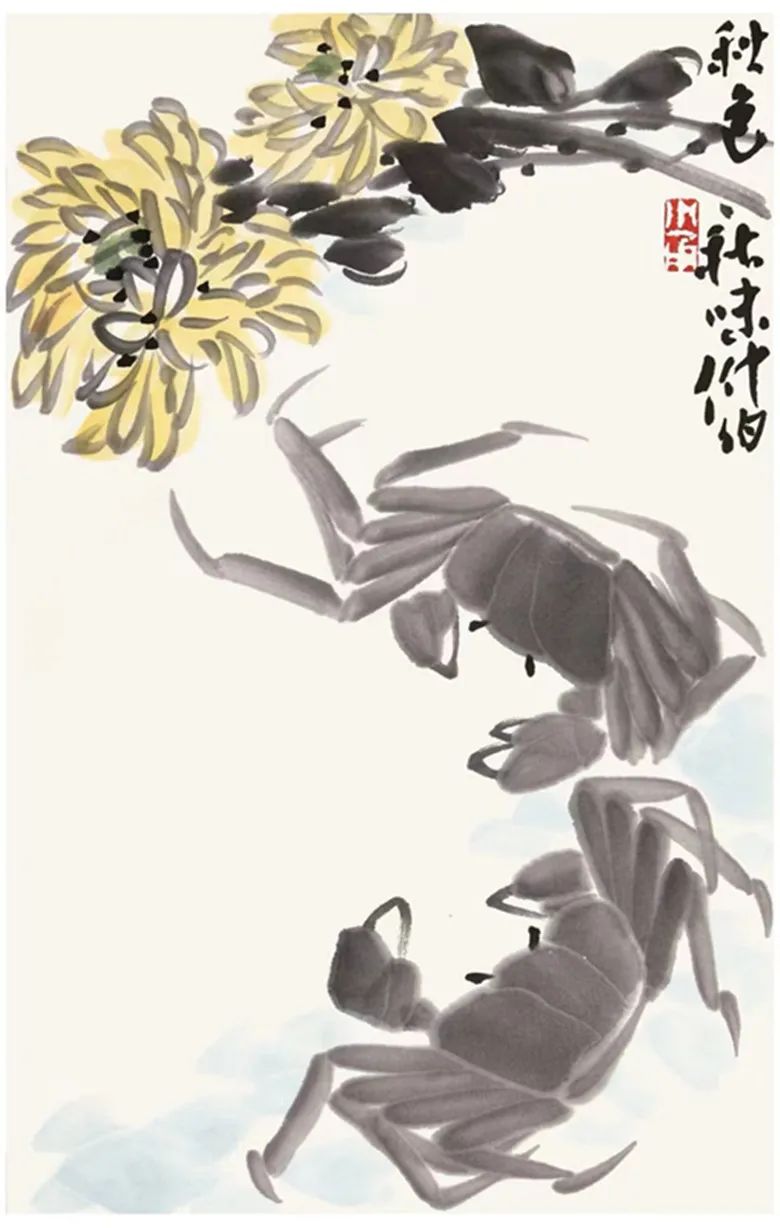

詩緣情而綺靡,賦體物而瀏亮。在仰伯兄筆下,一草一木皆出乎深情,一花一鳥皆關乎真意。這是一種明顯地浸染著文學性的創作,我將之視為藝術的自覺。在他的作品中,鳥是擬人化的,花木也是擬人化的。鳥是鳥,鳥非鳥,花是花,花非花,也許是畫家承載自己情感的載體。這是一種近乎形而上的美學追求,也蘊含著一些如晨霧般若隱若現的淡淡的哲思。這樣的作品,是能感動人的,因為畫里有畫家的情感的波動,有畫家無聲的傾訴。

或許,在解決了“似”與“不似”的問題之后(有些畫家窮其一生也未能解決這一問題),薛曉勇已經上升到另一個層面:對文學性的追求。正是這種追求,使他的近作更具有多義性和浪漫主義氣質。就如明人祝允明所言:“繪事不難于寫形,而難于得意。得其意而點出之,則萬物之理挽于尺素間矣,不甚難哉!”祝氏所謂“得其意”,即是得其魂。而欲得其魂,在繪畫創作中加持一些“文學性”則是一種極高明的“手段”。我觀其近作,對于“文學性”,他已抵近游刃有余的境界。

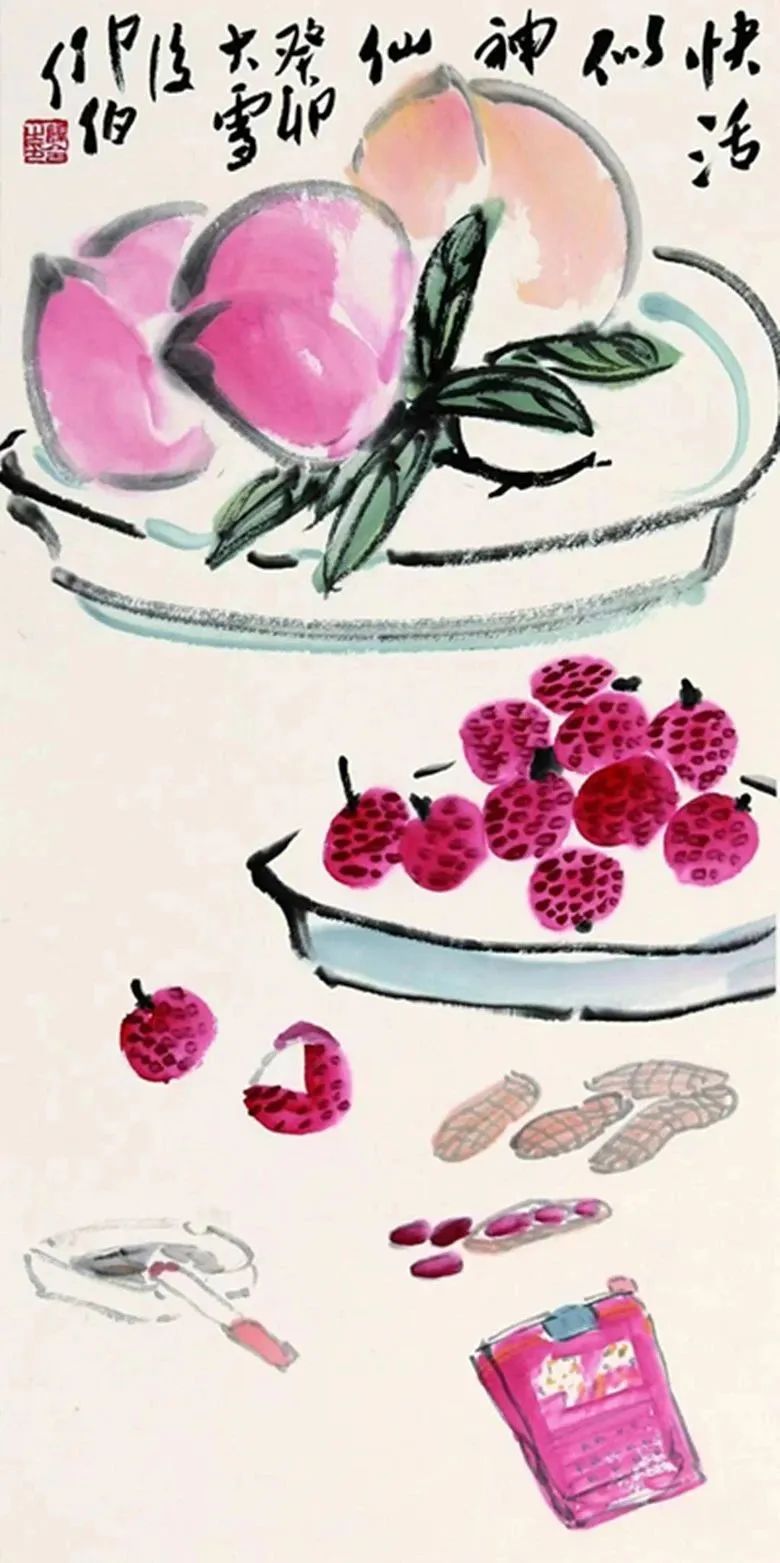

聳飛情于紙上,振逸想于毫端。觀其近作,其設色更自信,有紫葉吟風之狀;其線條更果敢,有蒼條振雪之勢。萬物生于天地之間,皆是造化之妙;畫家將萬物歸納,即是寫其造化之妙,也理應寫其造化之妙。何謂造化之妙?是語言不能形容的意境,所謂妙不可言即是。薛曉勇重視意象的營造,用水墨與萬物對話,寫其蒼然之質,狀其翩然之容,繪其葳蕤之姿,寄情其間,鋪采摛文。我從他的畫里,看見的是一個畫家自由不羈的藝術想象力,呈現的是一種元氣萃蒸的華美,且華而不艷,且美而有度。

薛曉勇的作品,一如其人:落落豪懷,英英氣岸。他的畫,總似信手拈來,隨意而成,又處處巨心獨具,剛簡有節。他學過八大,也學過青藤,但又不似八大,也不似青藤,這也許就是所謂的師古不泥,是一種對傳統和經典的融匯、消化和再造。一個沒有強烈而獨立的自我意識的畫家,是很難形成所謂個人風格的,這種自我意識也來自厚積薄發之后的自信。自信的筆墨,卓犖入古的氣度,使薛曉勇的畫有了逸思飄飖之美。

著名作家張大春先生曾有詩題贈薛曉勇,其中一句一語道破“天機”:覘日寧非傷白眼,開懷不過仰青天。在薛曉勇的筆下,幾乎(也許是全部)所有的鳥兒,都是仰脖向青天之姿,與八大山人筆下“白眼向人”的鳥兒可謂有異曲同工之妙。其號仰伯,即是一個來自“仰脖”的諧音梗。這是一種態度,是蓬勃的,是向上的;這是一種風骨,是倔強的,不肯媚俗;這還是一種理想或認知:是遼遠的,是自由的。這“仰脖”向天的鳥,是薛曉勇創造的自家的“薛家樣”。我將之理解為薛曉勇的“刻意營造”,這也是一種哲學意味的“抽象”。或者說,這是一種因抽象而進入“符號化”的創作,并蘊含著畫家的某種深意表達。薛曉勇筆下的鳥,被其賦予了人格意義,傳導給觀者的是一種人格的力量,也是畫家對這個世界的認知。

觀薛曉勇近作,給我一種胸襟為之開闊的浩蕩軒豁感。這是過往看花鳥畫不常有或很少有的視覺感受。質勝文則野,文勝質則史,文質彬彬,然后君子。薛曉勇的作品,是典型的剛柔并濟,并因之呈現出“文質彬彬”的神采。也許,讀其作品我們還有一種馭高風而騁望的快意與疏朗。這來自他常常出人意外的奇崛構圖和天真爛漫的大膽設色。他更是把中國水墨畫之“留白”藝術發揮到近乎極致的畫家。似乎,在畫之外還有無盡的外延,也許我們能聆聽到鳥兒飛去后在畫外遙遠的鳴叫和無邊無際的風。當然,文質彬彬不是平庸,更不是迎合,是“曾經滄海”之后形成的更加確定的藝術觀念。文質彬彬,是一種藝術的智慧,是在審美與審丑之間無盡的求索。

明人顧凝遠有云:“工不如拙,然既工矣,不可復拙。惟不欲求工,而自出新意,則雖拙亦工,雖工亦拙也。”以此度衡薛曉勇畫作,當擔得起“雖拙亦工,雖工亦拙”之評價。我們在他的作品里看到的是更簡樸的勾勒,是更放松的筆墨,是更抒情的表達,是對法度不著痕跡的運用與操控,是我手畫我心的自在。工拙之間,繁簡之間,濃淡之間,疏密之間,是薛曉勇已形成“肌肉記憶”的水到渠成的隨機與忘我。正是這隨機與忘我,使他的作品更雅健、更清逸、更具有“逍遙”的味道。

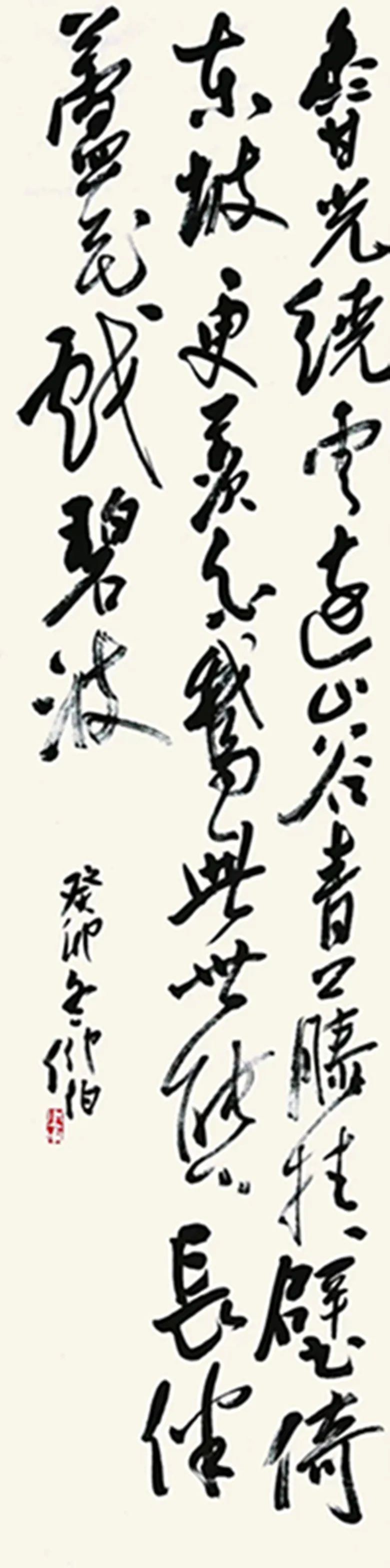

“書畫同源”于今似已是老生常談了。但當下許多畫家在書法上的短板則是無法忽視的客觀存在。這當然是一種讓人悲觀的存在。仰望前賢,哪一位不是書畫俱佳?以書入畫,以畫入書,從來都是相得益彰的。薛曉勇在繪事之外,亦擅書,于書法之用力甚至多于繪畫。其書呈樸拙貌,有蒼潤氣質,與其亦工亦拙的畫作真有珠聯璧合之妙。如此,我們就可以理解他筆下“蒼條振雪”般的線條了。僅以書畫兼優而論,薛曉勇也一定比那些視書法如畏途的畫家走得更高更遠。甚至可以說,對于筆墨語言的感悟,對于結構與解構的大量訓練,影響并成就了他的繪畫。

薛曉勇亦擅詩,且常有妙句。如“最浪漫事攜佳友,山中對飲醉群峰”,氣象宏闊,非凡俗者能語。如“又是年關將日暮,何處七弦聲聲幽”,十四字寫出人生況味。如“雨花滿溪摘不得,留贈對岸賞花人”,是多么美妙的題畫詩啊!古人說“腹有詩書氣自華”,一個擅書亦擅詩的畫家,必也是一個有大情懷、真情懷的畫家。由此,我們也找到了薛曉勇畫作中“文學性”的源頭了。

薛曉勇少時即有志于丹青,后來成了公務員,再后來辭職做商業。其間,機緣所致,投入國畫大家蕭龍士先生門下。說起人生閱歷,稱得上豐富和曲折,跌宕起伏的人生道路上布滿了滄桑,是一個有故事的人。但他始終沒有動搖過對繪畫的熱愛。人至中年,終于得償所愿,一心一意作畫,畫自己想畫的世間萬物。沒有炒作,也沒有這名頭那名頭的“加持”,卻有許多人喜歡他的作品。這就值了。這也是對他的熱愛和稟賦的回報。蕭龍士先生曾以“虛心實力”四字贈之,真金玉良言。以我十余年來與他的相識相知,無論為文為藝,他已無負于這四字箴言。他是一個放下世俗諸多虛妄的自由藝術家,經過了聞道、問道、悟道的艱苦心路歷程,一心作畫,如今正是他最好的創作時期。就如張大春先生題贈詩中所言:銀河注到歌吟處,排闥蒼茫第幾船。

鄭板橋有聯:搔癢不著贊何益,入木三分罵益精。作為一個不事繪事的門外人,論評一位職業畫家的創作,深感吃力,亦感詞窮,在寫此文的歷程中有一種不能“達意”的尷尬。但為友情故,只得硬著頭皮寫下自己之膚淺感受,這些胡言亂語,僅供方家一笑。

最好的方法,還是去看他的畫作。我想,從那些作品里,我們一定會讀出濃郁而悠長的詩意來。

書畫家薛曉勇簡介:號仰伯。1963年生,安徽無為人。自由藝術家。他,潛心筆墨。他,亦畫亦書亦詩。他的作品,有南方之清逸;他的作品,有北方之曠達。他于寫意,有獨到的觀念。筆墨灑脫,神韻自在。人如其畫,不欺。畫如其人,不媚。(張方明)

編輯:代海豐