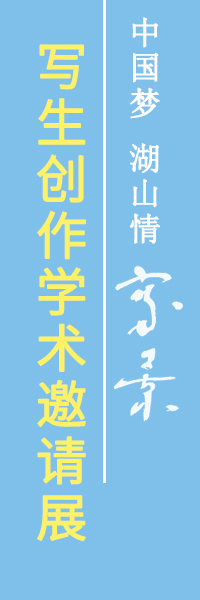

①夏日蟬鳴(油畫) 王良武

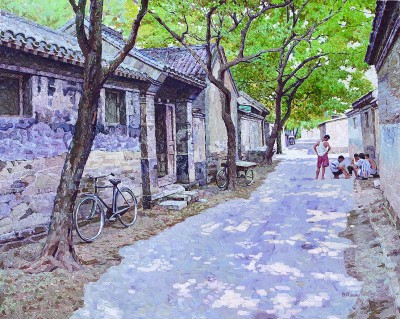

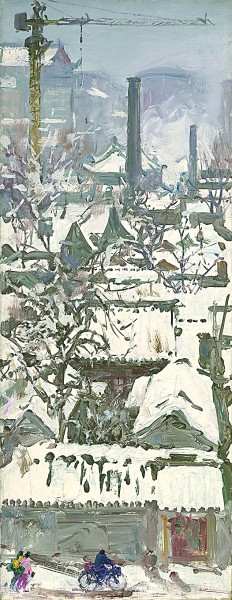

②雪中的北京四合院(油畫·局部) 靳之林

③胡同、院子、日子(中國畫·局部) 卞國強

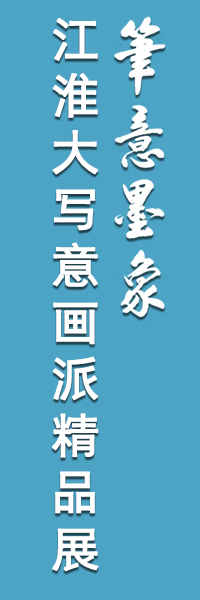

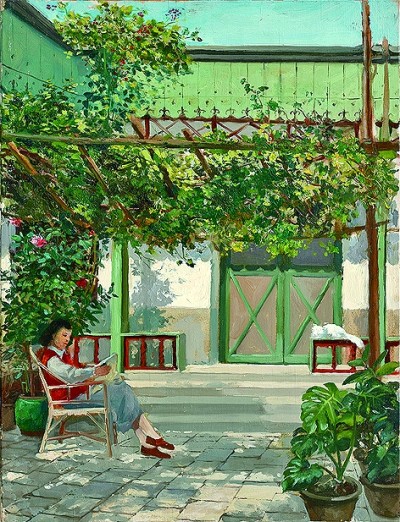

④小院(油畫) 吳作人

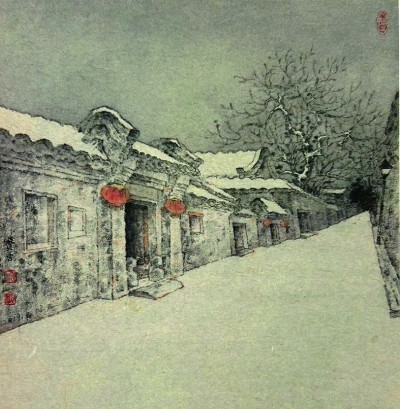

⑤聽雪(中國畫) 郭寶君

作家汪曾祺曾在《胡同文化》中將北京城比作“一塊大豆腐”;黃宗英則在《彎彎繞,繞繞彎》一文里寫道:“胡同是和門口對門口、院挨院,窗戶望窗戶相聯系的,形成特有的人際關系和人文生態。”作為北京城的肌理和脈絡,胡同承載著深厚的歷史文化底蘊。近日,“古城之憶——北京的胡同主題藝術作品展”在國家大劇院亮相,匯集了老中青三代藝術家的精品力作及寫生新品300余件,從不同角度反映出北京胡同的時代面貌,同時展現出這一題材豐富且獨特的藝術表現形式。

對胡同題材美術創作的欣賞,首先應關注其紀實價值。一代代藝術家以真摯的畫筆記錄胡同里的建筑景觀與市井生活,他們的作品不僅直觀地展現了胡同的發展變遷,更將那些充滿溫度的家長里短娓娓道來。

卞國強的中國畫《胡同、院子、日子》(圖③),以靈動的筆墨描繪了北京胡同生活的十二個尋常瞬間。畫面中,老人們搖著蒲扇納涼,臉上滿是愜意,另一邊,幾人圍坐于小桌旁,打牌聲、談笑聲此起彼伏,孩子們則在路邊跳皮筋,熱鬧非凡。這些動人的畫面,皆是畫家心中關于胡同的珍貴記憶,訴說著平凡日子里的煙火溫情。王良武的油畫《夏日蟬鳴》(圖①)描繪了夏日午后的胡同一景,樹蔭下光影斑駁,人們圍坐著,怡然自樂,未經修繕的路面、破舊的板車,以及停靠屋檐下的“二八大杠”,交織著陣陣蟬鳴,仿佛將觀者拉回二十世紀八九十年代的京城。

如果將錯綜復雜的胡同比作散布在北京城區里的毛細血管,那么點綴其間的一座座各具特色的四合院,就如同那些依賴毛細血管輸送營養的“細胞”。試看吳作人的油畫《小院》(圖④),高搭的天棚、盛放的鮮花、酣睡的小貓,以及院中正專心致志看報紙的妻子……畫家筆下愜意的日常一景,不禁讓人想到關于四合院生活的北京俗語“天棚魚缸石榴樹,先生肥狗胖丫頭”。

說到胡同里的院落,就不得不提及北京城中那些如星辰般散落的名人故居。文華胡同里的李大釗故居、后圓恩寺胡同里的茅盾故居、宮門口二條胡同里的魯迅故居……畫家筆下的名人故居不僅被賦予了獨特的藝術魅力,更成為人文精神的載體,擁有連接時空的力量。文國璋在創作油畫《老舍先生故居》時,并未對老舍故居的院內景觀進行描繪,而是聚焦院門前游人來訪的場景,在營造悠遠意境的同時,表達了老舍的文學作品中所蘊含的對百姓生活的關注與關懷。郭寶君的中國畫《聽雪》(圖⑤)取景自雨兒胡同內的齊白石舊居紀念館,齊白石晚年在此創作了許多重要的作品。創作者以細膩的筆觸描繪了這座四合院的門前一景,雪中的胡同空無一人,古樸而寧靜,遠處的大樹雖早已褪去繁茂的枝葉,卻依然挺拔,正契合了齊白石對藝術的執著與堅守。

胡同題材美術創作除了體現北京文化元素、記錄百姓生活,在繪畫本體語言層面也具有諸多典型特征。

北京的胡同絕大多數是橫豎筆直的走向,形成十分方正的街道與建筑格局。因此,藝術家需要在構圖上靈活布局,注重胡同、房屋、人物等畫面元素之間的空間關系及光影效果,進而營造畫面的縱深感和構成感。

靳之林的油畫《雪中的北京四合院》(圖②)以四聯組畫的形式表現了一天中不同時段的胡同場景。鳥瞰視角下,街道、建筑、煙囪、塔吊等景物的輪廓形成縱橫交錯的線條,巧妙分割了畫面,使構圖井然有序,充滿節奏感和形式意味。莊言的油畫《東單北極閣頭條》和莫大風的油畫《胡同一角》都描繪了烈日下的胡同景色。兩件作品的共同點是畫面元素較少,卻十分耐看。畫家以多樣的筆觸為建筑、天空增添了肌理細節,同時巧妙利用胡同內路面、建筑、樹木、人物與太陽光源的位置關系,打造出豐富的光影層次,使本來單調的場景變得生動,充滿看點。

此外,北京胡同里的建筑、路面多為單一的灰色調,這為胡同題材美術創作帶來了一定挑戰,卻也造就了此類作品別具一格的色彩面貌。一方面,藝術家需要在大面積灰色調中營造色彩層次,通過對冷暖調子的把控傳達不同的氛圍與情緒;另一方面,將胡同里的綠樹、繁花、白鴿、燈籠等物象納入畫面,繽紛的色彩在大面積灰色的調和下不僅不顯雜亂,反而呈現出和諧的美感。

藝術家們走進胡同,體驗胡同生活、品味胡同文化。他們筆下的畫作將不同時期的胡同面貌串聯在一起,成為研究北京城市發展歷史的重要依據。而那些對于藝術表現形式的探索與創新,不僅拓展了胡同題材美術創作的內涵與外延,也讓人們從嶄新的視角感受胡同所承載的文化魅力。

(作者:賈凡,系國家大劇院藝術品部高級主管)

編輯:陳燁秋